मूल शीर्षक:-‘बनमाली गो तुमि पर जनमे होइयो राधा’’

दिल्ली से मास्को की हवाईयात्राबहुतसुखद नहीं रही है, शेरमेट हवाईअड्डे पर बर्फ की मोटी चादर ने ज्यों दृष्टि बाधित कर दिया है जहाज के चौडे पंखों पर जमी बर्फ को लगातार गर्म पानी की बौछारों से पिघलाया जा रहा है। बर्फ की सफेदी और विस्तार भयकारक सा है। ढेर सारे टर्मिनल और उनके बीच की लम्बी दूरियां जो अपने पैरों ही तय करनी हैं प्रतीक्षा पंक्तियां, सम्प्रेषण की भाषा रशियन, अब तक की सीखी भाषाएं दामन छुड़ा असहाय कर गयी हैं कदम कदम पर कड़ी सुरक्षाजांच आपकी मनुष्यता पर विश्वास करने को कोई तैयार नहीं। जाग्रेब के लिए यहीं से दूसरी उड़ान लेनी है, पर अभी तक मालूम नहीं कि पहुंचना किस टर्मिनल पर है, यूरोप जाने का उत्साह मंद हो चला है जबकि यात्रा तो अभी शुरू ही हुई है। टी.एस. इलियट ने कभी पूछा था डू आई डिस्टर्ब द यूनिवर्स, वही बात खुद से पूछती हूं मेरे लिखने न लिखने से क्या फर्क पड़ता है। दुनिया में सैकड़ों लोग अपने अनुभव, सुख दुख, उपलब्धि, संघर्ष, राग द्वेष की गाथाएं लिख कर चले गये उन्हें यह कभी मालूम ही नहीं चला होगा कि उनका लिखा किसने पढ़ा, किसका जीवन उससे बना बिगड़ा या किसी को जीवन पाथेय मिला। जो भी हो अनुभूतियां बांटने के लिए ही होती हैं लेकिन उन्हें व्यवस्थित और तरतीबवार ढंग से रख पाना सम्भव होता है क्या? क्योंकि तरतीब तो उनके आने में भी नहीं होती।

पिछले डेढ़ महीने से यहां हूं। दक्षिण मध्ययूरोप के एड्यिाट्रिक समुद्र के किनारे छोटे से शहर जाग्रेब में। परिचितों, मित्रों में से कुछ क्रोएशिया को एशिया समझते हैं, उनका कहना है इतनी ठंड में यूरोप जाने की जरूरत भी क्या है? कैसे बताऊँ ही कदमों से दुनिया को नाप लेने की ’ओ कृष्ण तुम अगले जन्म में राधा बनना’- बाउल गीत की पंक्ति 190 / तमन्ना मुझे यहां ले आयी है। बचपन में चार साल बड़ी बहन को स्कूल ड्रेस, जूते बस्ते समेत स्कूल जाता देख मेरा मन मचल जाता, मां ने ढाई साल की उम्र में स्कूल भेजना शुरू कर दिया था। समय के पहले, पांव में पहने कद से बड़े जूतों ने स्कूल के बंद अनुशासन के बीच खड़ा कर दिया। बचपन का खेल तो हो ही नहीं पाया। भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद्, जाग्रेब विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग खोलना चाहता थाµ मुझे वही अवसर मिला है कि मैं दो वर्ष तक यूरोप में रह सकूं। छात्रा उत्साहित हैं। अतिथिगृह से विश्वविद्यालय सिर्फ दो किलोमीटर पर है इसलिए पैदल चलना अच्छा लगता है।यातायात और संचार सुविधा काबिले तारीफ है, समूचा क्रोएशिया आंतरिक तौर पर आठ राष्ट्रीय राजमार्गों से सम्बद्ध है। विश्वविद्यालय इवाना चेलाचीचा में है और भारतीय दूतावास कुलमरेस्का पर। गनीमत है कि दूतावास बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती। राजदूत प्रदीप कुमार विनम्र और अनुशासनप्रिय हैं, जो अकसर भारत के दौरे पर रहते हैं और द्वितीय सचिव दूतावास की व्यवस्थादेखते हैं। कर्मचारी और अधिकारी शालीन हैंµ श्रीमती पासी हैं, आर्यन हैं, जिनसे हिन्दी में बात करने का सुख है। तीन मंजिला सफेद इमारत, साफ सुथरी सजी संवरी लेकिन जिन्दगी ज्यों धड़कना भूल गयी हो यहां, इसलिए इंडोलाॅजी विभाग के मुखिया प्रो. येरिच मिस्लाव से अनुरोध किया है कि वे मेरी व्यवस्था विश्वविद्यालय के नजदीक ही करें। सिएत्ना सेस्ता (फूलों की गली) की पांचवी मंजिल परएलविश मेस्त्रोविच के फ्लैट में मुझे ठहरने को कहा गया है फ्लैट सुंदर और सुख सुविधा वाला है। यह पर्याप्त है मेरे लिए। भारत से लायी सभी चीजें जमा ली गयी हैं। लैपटाॅप को विशेष जगह दी गयी है क्योंकि आने वाले दिनों में वही एकमात्रा दोस्त बचा रहने वाला है। अकसर तापमान शून्य से चार छह डिग्री कम रहता है। धूप कभी कभी निकलती है वो भी थोड़ी देर के लिए। धूप में भी कंपा देने वाली ठंड होती है। रविवार का दिन है। घड़ी को अभी मैंने भारतीय समय पर ही रहने दिया है। भारतीय समय से साढ़े चार घंटे पीछे नाश्ता लिया है दलिया और फ्रूट कर्ड। थोड़ा सोने को जी चाहा है। नींद में अपने देश में हूं, कभी भाई बहनों के साथ, कभी शांतिनिकेतन में मंजू दी के साथ। रतनपल्ली वाले घर में चैताली दी के साथ साईं बाबा को लेकर उनकी शाश्वत अडिग आस्था का मजाक उड़ाना चल रहा है। दूध के पतीले में अचानक उबाल आने पर वे ‘जयसांईं’, ‘जयसाईं’ कहते हुए फूंक मारने लगतीं, मेरे कहने पर कि गैस की नाॅब बंद कीजिए, उसके लिए साईं बाबा अवतार नहीं लेंगे, वे मुझ पर नाराज हो जाया करती हैं। दिल्ली में मां होली पर पुए बना रही है मैदा, घी,चीनी, दूध, मेवे के घोल को खूब फेंट कर सधे हाथों से गर्म घी में छोड़ती है छन्न की आवाज के साथ फूल जैसा पुआ आकार लेने लगता है, उसके बाद बारी आती है गर्म मसाले में पके कटहल के सालन की। और लिट्टी वह जो दादी बनाती हैं, उसका कोई जवाब नहीं। बैंगन के चटखदार चोखे के साथ खूब सत्तू, लहसुन और अजवायन से भरीपुरी जवां लिट्टी ये सारे व्यंजन अपने रूप रस गंध के साथ आंखों के आगे परसे चले आ रहे हैं। मंजू दी शांतिनिकेतन में मटर की कचैड़ी बनाती थीं, गांधी पुण्याह पर हरिश्चंद्र जी का बनाया सुगंधित सूजी का हलवा... जुबां पर स्वाद के कण अभी बाकी हैं... जोर की घरघराहट के साथ चौंक कर आंखें खुलती हैं कमरे में घुप्प अंधेरा कहीं कोई नहीं, अपना होना ही शंकालु बना रहा है

काबे की है हवास कभी कुए बुतां की है

मुझको खबर नहीं, मेरी मिट्टी कहां की है

दाग देहलवी

कहां हूं मैं? मेडिकल की तैयारी कर रहीदीदी ने कहीं बत्ती तो नहीं बुझा दी, वो दिन में सोती है, सारी रात पढ़ती है, मुझे पुकार कर कहती है सोनी तू सोती ही रहेगी पढ़ेगी कब? उक्की कहां / 191 है? अमरूद के पेड़ के नीचे सहेली के साथ लकड़ी का स्कूल उल्टा करके गुड़िया का खेल रच रही होगी... देखो उसने फिर उल्टी चप्पल पहन ली, इतनी छोटी है लेकिन बहुत स्वाभिमानी और स्वतंत्रा चेता, किसी के साथ नहीं सोती... मम्मी के जाने के बाद बुआ के साथ भी नहीं। चार साल की उम्र में ही उसकी अकेली दुनिया है। चप्पल पहनूं, उठूं कि हिन्दू काॅलेज के दोस्त बुलाने चले आये हैं दो अध्यापकों डाॅ. हरीश नवल और सुरेश ऋतुपर्ण ने अपने घर बुलाया है खाना पीना, मौज मस्ती करके शाम ढले स्मिता दी के साथ घर लौटती हूं। लो आज आ गयी शामत डाॅ. कृष्णदत्त पालीवाल की क्लास है उन्होंने दुर्वासा सी भविष्यवाणी कर दी है तुम सब कहीं नहीं पहुंचोगे... कहीं नहीं... कहीं नहीं... तो पहुंची कहां हूं... करवट बदल कर, जोर लगा कर उठने की कोशिश में आंखें मुंदी चली जा रही हैं टोंस वैली से लगातार बंदूक की गोलियां दागने की आवाजें आ रही हैं। यह मेरी पहली नौकरी है भारतीय सैन्य अकादमी में अफसर बनाने के लिए जेंटिलमैन कैडेट्स को पढ़ाना है सुबह का सायरन बज रहा है, बैरक से निकल कर आर्मी कैडेट काॅलेज विंग की ओर जाने वाली गीली सड़क पर अंधेरे में चल रही हूं। सड़क के किनारे लैम्प पोस्ट टिमटिमा रहे हैं। बारिश की बूंदें पोस्ट पर चिपक सी गयी हैं। कैडेट्स सस्वर कदमताल करते हुए सैल्यूट देकर आगे बढ़ जाते हैं। झुंड के झुंड गुजर रहे हैं... कहां हूं मैं , घंटी की आवाज है, उठ कर दरवाजा खोलना पड़ता है। मुझे भौंचक देख मुस्करा कर क्रेशो कर्नित्ज हाथ मिलाते हैं यह दोस्ती की गर्माहट से भरा पुरसुकून स्पर्श है वे जाग्रेब विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाते हैं कांट्रेक्ट पर। दरवाजे के खुलने से ठंडी बर्फीली हवा का झोंका भीतर आ गया है, जिसने अवचेतन से चेतन में ला पटका है क्रेशो मेरी छोटी मोटी दिक्कतें समझते हैं, लैपटाॅप पर स्काइप इंस्टाल कर रहे हैं और भारत में फोन पर बात करने के लिए व्हाइप भी। अभी दिन के सिर्फ तीन बजे हैं लेकिन अंधेरा घिर आया है, कौआनुमा एक बड़ा सा पक्षी लैम्प पोस्ट पर आ बैठा है। ओवरकोट में ढंके लिपटे इक्का दुक्का लोग सड़क पर दीख रहे हैं मैं जाग्रेब में हूं और यहीं रहना है दो साल तक। सोचती हूं दो साल बहुत लम्बा समय है मौसम हमेशा धुंधलाया सा रहता है कैण्टीन में शाकाहारी भोजन की दशा ठीक नहीं। यहां के लोगों को भारतीय व्यंजन बहुत पसंद हैं। कहते हैं कभी तुर्केबाना येलाचीचा (जाग्रेब का केन्द्र) में किसी ने भारतीय रेस्टोरेण्ट खोला था किसी वजह से कालकवलित हो गया। वैसे मांसाहारी भोजन के लिए क्रोएशिया पूरे यूरोप में प्रसिद्ध है। ताजा पानी की मछली, गोमांस, सुअर का मांस और मेडिटेरियन ढंग से बनी सब्जियां यहां की खासियत हैं। ठंडे मौसम में पशु मांस के बड़े बड़े टुकड़ों को लोहे के हैंगरों में टांग दिया जाता है। बंद कमरे में जलती लकड़ियों के धुएं में वह टंगा मांस पकता है। धुएं की परत संरक्षक का काम करती है। इसे ‘स्मोक्ड मीट’ कहा जाता है। इसकी पाक विधि काफी प्राचीन है और लोकप्रिय भी। जैतून का तेल भी यहां काफी प्रयोग होता है।

सिएत्ना सेस्ता में घरों के दरवाजे काफी चौडे़और मोटे हैं, मुख्यद्वार स्वतः बंद हो जाते हैं। अभ्यास न होने के कारण फ्लैट का दरवाजा बाहर से दो बार लाॅक हो चुका है। सामने के फ्लैट में द्रागित्सा रहती हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती और मुझे क्रोएशियन। उनका लम्बा समय इटली में बीता है, जर्मन और इतालवी जानती हैं, वे क्रोएशियन, अंग्रेजी शब्दकोश खरीद लायी हैं, लगभग सत्तर वर्ष की चाक चौबंद। हां युवा ही, क्योंकि जीवन के इस पड़ाव पर ही पहली बार तनावमुक्त, उन्मुक्त जीवन जी रही हैं। सुंदर गोल चेहरा, रोमन नाक और कटे हुए सुनहरे बालµ हमेशा व्यस्त रहती हैं। उन्होंने फ्लैट के सामने फूलों के पौधे लगा रखे हैं, बेटी तान्या और नातिन नादिया सप्ताहांत में आती हैं। पैंतीस वर्षीय बेटा इगोर कलाकार है जिसे बेरोजगारी के आलम ने उदास और तिक्त बना दिया है। द्रागित्सा के पास फ्लैट की अपनी चाभी है, इगोर की अनियमित दिनचर्या का ज्यादा 192 / प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। ऐसा वे कहती हैं लेकिन आंखें कुछ और कहती हैंµ ये धुर पश्चिम है जहां माता पिता 17 वर्ष की उम्र के बच्चों को मित्रा मानते हैं। देख रही हूं, दिनांेदिन यह अंतराल कम ही होता जा रहा है। नादिया के उ$पर इम्तहान पास करने का तनाव इतना है कि सिगरेट के बिना नहीं रह पाती। इम्तहान में फेल होने पर क्या करेगी, वह जानती नहीं। कहती है ‘‘आप क्या सोचती हैं, सिर्फ बड़े लोग ही तनावग्रस्त होते हैं। मुझे घर में रहना, पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं, सोचती हूं कब बड़ी होकर संगीतकार बनूं या फिल्म में काम करूं।’’ उसकी मां तान्या बेटी के लिए बहुत चिन्तित रहती है। वह दुबरावा के सरकारी अस्पताल में रेडियोलाॅजी विभाग में तकनीकी सहायक है। दो तलाक हो चुके हैं और ‘रिएका’ के म्लादेन नाम के व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव है। अपने सम्बंध को लेकर सदैव सशंकित रहती है, नौकरी से छुट्टी मिलते ही ‘रिएका’ चली जाती है। इधर उसकी बेटी नादिया रात भर घर से गायब रहने लगी है। तान्या कहती है जो गलतियां मैंने कीं, चाहती हूं मेरी बेटी न करे, तुम्हारा देश अच्छा है जहां बच्चों पर अभिभावकों का कठोर नियंत्राण रहता है। वह नादिया को

डांटने फटकारने से डरती है।

हम समुद्र के किनारे किनारे लांग ड्राइवपर जा रहे हैं। बायीं तरफ ड्राइविंग ह्वील अटपटा लगता है। पास में अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस भी नहीं है। तान्या लगातार अपनी व्यथा कथा कह रही है, उसे अंगे्रजी में बात करना सुहाता है, कई बार क्रोएशियन शब्दों के अंग्रेजी पर्याय ढूंढ़ने के चक्क्र में बातचीत बाधित भी होती है। समुद्र के किनारे किनारे लैवेंडुला (लैवेंडर) की झाड़ियां हैं। पौधे दो से ढाई फुट ऊँचे। लैवेंडर की गंध समुद्र की नमकीन गंध के साथ मिल कर पूरे दक्षिणी यूरोप की हवा को नम बनाये रखती है। फ्रांस में तो लैवेंडर को भोजन में भी प्रयुक्त किया जाता है। कीटाणुनाशक सुगंधित लैवेंडर क्रोएशिया और यूरोप के अन्य भागों में निद्राजनित रोगों की औषधि है। वैसे क्रोएशिया पर्यटन और शराब उत्पादन के लिए मशहूर है। तान्या ने यह सूचित करते हुए पीने की इजाजत मांगी है कि उसका गला सूख रहा है। लगभग 641.355 वर्गमील में फैला जाग्रेब क्रोएशिया का सांस्कृतिक प्रशासनिक केन्द्र है जो मूलतः एक रोमन शहर था जो सन् 1200 में हंगरी के नियंत्राण में आ गया। सन् 1094 ई. में पहली बार पोप ने जाग्रेब में चर्च की स्थापना कर जाग्रेब नाम दिया। जर्मन में इसे ‘अग्रम’ कहा जाता है।

जाग्रेब और क्रोएशिया का इतिहास युद्धका इतिहास है, सन् 1991 तक संयुक्त यूगोस्लाविया का अंग रहा क्रोएशिया अपने भीतर युद्ध की अनगिन कहानियों को लिए हुए मौन है। स्लोवेनिया,हंगरी, सर्बिया, बोस्निया, हर्जेगोविना और मांटेग्रो से इसकी सीमाएं घिरी हैं। आज के 21,851 वर्गमील में फैले क्रोएशिया ने एक तिहाई भूमि युद्ध में खो दी। 15 जनवरी 1992 को यूरोपीय आर्थिक संगठन और संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इसे लोकतांत्रिक देश के रूप में मान्यता दी। इसके बाद भी तीन वर्ष तक अपनी भूमि वापस पाने के लिए 1 अगस्त 1995 तक उसे सर्बिया से लड़ना पड़ा और यूरोपीय यूनियन की सदस्यता तो उसे अभी हाल में 1 जुलाई 2013 को मिल पायी। इतने लम्बे युद्ध के निशान अभी तक धुले पुंछे नहीं हैं। उनकी शिनाख्त के लिए मुझे दूर नहीं जाना पड़ा। इटली और फ्रांस घूमने की इजाजत मिलने पर दूतावास ने मुझको दुशांका सम्राजिदेता की दूरिस्ट कम्पनी का पता दिया।

दुष्का का जीवन क्रोएशियाई सर्ब युद्ध काजीता जागता इतिहास है। कहीं पढ़ा था, युद्ध कहीं भी हो, किसी के बीच हो, मारी तो औरत ही जाती है। युद्ध ने दुष्का के जीवन को ही एक युद्ध बना दिया। युद्ध में सर्बों ने क्रोआतियों को मारा उनके घर जला दिये, बदले में क्रोआतियों ने पूरे क्रोएशिया को सर्बविहीन करने की मुहिम छेड़ दी। लोग भाग गये या मारे. दुष्का के मां बाप युद्ध के दौरान बेलग्रेड होते हुए अपनी बेटियों के पास पहुंच नहीं पाये। दुष्का को बिना नोटिस दिये नौकरी से निकाल / 193 दिया गया। अब वह केवल ‘सर्ब’ थी मनुष्य नहीं, अड़ोसी पड़ोसी घृणा से इन दो सर्ब बहनों को देखते थे। जंग जोरों पर थी, अमेरिका की पौ बारह थी उस पर से युद्धविराम और भीतर से घातक हथियारों की आपूर्ति युद्धविराम होते थे, वायदे किये जाते जो तुरंत ही तोड़ भी दिये जाते। राजधानी होने के नाते जाग्रेब शहर में पुलिस और कानून व्यवस्था कड़ी थी, लेकिन लोगों के लिए दिमाग से घृणा और नफरत को निकालना असम्भव था। बसों में, ट्रामों में लोग सर्बों को देखते ही वाहीतबाही बकते, थूकते, घृणा प्रदर्शन करते। दुष्का ने कई साल पहले अपनी ट्रैवल एजेंसी का सपना पाला था। युद्ध ने दुनिया बदल दी। कुछ लोग रातोंरात अमीर हो गये और कुछ सड़क पर आ गये। युद्ध के थमने और गर्भ ठहरने दोनों की सूचना दुष्का को एक साथ मिली। दौड़ी थी उस दिन वह त्रायेशंवाचकात्रा से यांकोमीर तक, पैदल चल कर गयी सेवेस्का तक, कोई डाक्टर सर्ब लड़की का केस हाथ में लेने को तैयार नहीं हुआ। क्रोएशियन प्रेमी ने दुष्का को पहचानने से इनकार कर दिया। सर्ब कह कर गाली दी और उससे बात तक न की। दुष्का अविवाहित मां बनी और पिछले पंद्रह वर्षों में अपने मां बाप का सहारा भी।

इवाना, मिरता, वैलेंटीना, बोजैक अक्सर मिलने जुलने वाले विद्यार्थी हैं। लेकिन सप्ताहांत में जब चारों ओर बर्फीला सन्नाटा पसर जाता है, इनमें से कोई फोन नहीं उठाता। वृहस्पतिवार की शाम से ‘वीकएंड’ की तैयारी शुरू हो जाती है। भारत की अपेक्षा लड़कियां यहां ज्यादा स्वतंत्रा और उन्मुक्त हैं। रोजगार के अवसर सीमित हैं, ये आर्थिक तंगी के दौर का यूरोप है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने पूरे तामझाम के साथ मैकडोनाॅल्ड्स, रीबाॅक, वाॅन हुसैन, एडीडास जैसे ब्रांडों में मौजूद हैं, सप्ताह के पांच दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रा सप्ताहांत में दुकानों के कर्मचारी बन जाते हैं। पचीस तीस कूना (मुद्रा) प्रति घंटे के हिसाब से। उनसे खूब जम कर काम लिया जाता है। मेरी प्रतिभाशाली छात्रा कार्मेन वुग्रिन मैकडोनाॅल्डस में सप्ताहांत और ग्रीष्मावकाश में बर्तन धोती, झाड़ू पोंछा कर खाना पकाती है। मरियाना जिसके घर में अभिभावक के नाम पर सिर्फ एक नाशपाती का पेड़ है, नाक कान में असंख्य बालियां पहने, बालों में बहुरंगी रिबन बांधे दुब्रोवा और तुर्केबाना येलाचीचा की गलियों में गिटार बजाती है। उसने कई भारतीय गाने सीख रखे हैं, धुन बजाती है, आने जाने वाले लोग सड़क पर बिछे कपड़े पर कुछ सिक्के डाल कर आगे बढ़ जाते हैं। अंद्रियाना और बोजैक तरह तरह की पोशाकें पहन कर, नकली नाम लगा कर पर्यटकों को रिझाते हैं। बोजैक तुर्केबाना में मुझे देख कर चैंकता है फिर लजा कर गलियों में गायब हो जाता है। यहां ‘क्रेशो’ नाम बहुत आम है जो यहां के राजा क्रेशीमीर के नाम का संक्षिप्त रूप है। रोमन नाक नक्श, गोरा रंग, लम्बी स्वस्थ कद काठी और सीधी सतर चाल क्रोएशियंस का वैशिष्ट्य है। हम भारत में रहते हुए यूरोप की समृद्धि की कल्पना से कुंठित होते रहते हैं, यहाँ आकर देखती हूं बाजार है, खरीददार नहीं, बड़ी बड़ी दुकानें, जिनमें जूते की दुकानें बहुतायत में हैं, वे वीरान हैं। सामान है, सजावट भी... खरीदने वालों से निहारने वालों की संख्या कई गुना ज्यादा है। आम आदमी की क्रयशक्ति कमजोर हो चली है। छात्रा छात्राएं ‘सेल’ के मौसम की प्रतीक्षा करते हैं। पुराने कपड़ों को खूब जतन से पहनते हैं, जाग्रेब के बाहरी हिस्से में पूर्व की रेलवे लाइन के किनारे ‘सेकेण्ड हैण्ड’ मार्केट लगती है, जिसे देख कर लालकिले के पीछे का बाजार याद आता है। मृतकों के इस्तेमाल किये हुए कपड़े, बैग, जूते, बेल्ट, चादरें, तकिये सब मिलते हैं। अच्छी अच्छी कमीजें पांच कूना में उपलब्ध हैं, देखती हूं इस बाजार में खरीददारों की संख्या बहुत बड़ी है। काला, सफेद और सलेटी यहां के प्रचलित रंग हैं, विशेषकर सर्दियों में, जो वर्ष के लगभग सात महीने रहती हैं।

यूरोप के आंतरिक भागों में सफर के लिएरेल अपेक्षाकृत सस्ता और सुरक्षित माध्यम है। 194 / जाग्रेब स्लोवेनिया से सटा हुआ है लेकिन वहां जाने के लिए शेनसंग वीसा की जरूरत है। मैंने दूतावास में वीसा की अर्जी दे दी है। तान्या के साथ मुझे स्लोवेनिया जाना है, लेकिन उससे भी पहले ‘रिएका’ शहर जहां क्रेशो कर्नित्स और उनकी पत्नी साशा के प्रकाशनगृह से रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाटक ‘चित्रा’ का क्रोएशियन रूपांतरण छपा है।

हमें कार से दिन भर का सफर करनापड़ा। समुद्र तट पर धूप खिली हुई है और तट के समानांतर चैड़ी सड़क ‘रिएका’ की ओर जा रही है। साशा और क्रेशो बारी बारी से कार चला रहे हैं। एक दो जगह हम पेट्रोल लेने के लिए रुकते हैं, साशा दुबली पतली हैं , निरंतर सिगरेट पीने से उन्हें भूख भी कम ही लगती है। उनके पास कार में वाइन है, लेकिन मुझे तेज भूख लगी है, पेट्रोल स्टेशन पर ही मैंने सैंडविच खरीदा है कभी कभी घर की सूखी रोटी और आलू की भुजिया अपनी साधारणता में भी कितनी असाधारण और दुर्लभ हो जाती है। राजा क्रेशीमिर का किला रास्ते में पड़ा है और किले के भीतर बाजार लगा है गहने, तस्वीरें, मदर मेरी की मूर्तियां, खूब मोटी मुगदरनुमा जंघाओं वाले मध्यकालीन सैनिकों के बुत, किताबें, कैसेट्स, गीत संगीत और पर्यटक। यहां ‘बैक वाटर’ पोर्ट है जहां से ‘वेनिस’ के लिए नावें चलती हैं, जहां कुछ ही घंटों में पहुंचा जा सकता है। दोपहर तीन बजे हम लोग विमोचन स्थल पर पहुंचते हैं, पुस्तक के विमोचन के साथ नाश्ते का भी इंतजाम है। लोग पंक्ति में खड़े होकर प्लेटों में नाश्ता ले रहे हैं, सबकी आंखें व्यंजनों पर केन्द्रित हैं, मिलना जुलना बाद में पहले पेटपूजा। नाश्ते का इंतजाम न होता तो इतनी भीड़ जुट पाती यहां पता नहीं। भीड़ में एक बुजुर्ग ललछौंहें चेहरे और चौड़ी नाक लिए इधर उधर देख कर जेब में बिस्किट के टुकड़े छिपाते जा रहे हैं। कोट की जेबें फूलती चली जा रही हैं, मैंने जल्दी से, उधर से नजर हटा ली है मन करुणा से भर आया है।

‘रिएका’ या ‘रिजेका’ क्रोएशिया का तीसराबड़ा शहर है। समुद्र के किनारे बसा यह शहरबड़े बड़े पानी के जहाज बनाने के लिए प्रसिद्ध है, अपने भीतर बड़ा दिलचस्प बहुभाषिक इतिहास लिए हुए है। पांचवीं शताब्दी से ही यहां आॅस्टोगोथ, लोंबार्ड, अवार, फ्रैंक और क्रोआत रहे हैं, इसलिए रिएका में बहुत सी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के पहले तक यह पूरी तरह इतालवी शहर था। गोरिल्ला युद्ध और छापामार झड़पों में बहुत से नागरिक हताहत हो गये, और लगभग 800 लोगों को यातनाशिविरों में बंद कर दिया गया। आज इस शहर में लगभग बयासी प्रतिशत क्रोआत, छह प्रतिशत सर्ब, दो ढाई प्रतिशत बोस्नियाई और दो प्रतिशत इतालवी रहते हैं। ‘चित्रा’ के विमोचन का कार्यक्रम रिएका के सार्वजनिक पुस्तकालय में है, पुस्तकालय बड़ा और व्यवस्थित है, लेकिन उपरी मंजिल पर कई कमरे बंद हैं जिनमें प्राचीन पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष का कहना है कि सरकारी अनुदान इतना कम है कि सभी कमरों का रखरखाव सम्भव नहीं। विमोचन कार्यक्रम की भाषा क्रोएशियन है, इतना तय है कि टैगोर यहां बहुत लोकप्रिय हैं। मुझे बताया गया है कि सन् 1926 में टैगोर जब जाग्रेब आये थे तब उन्होंने ‘रिएका’ का दौरा भी किया था। दार्शनिक पावाओ वुक पाब्लोविच (1894-1976) ने ‘गीतांजलि’ का क्रोएशियन में अनुवाद किया था जो जाग्रेब के दैनिक ‘भोर का पत्ता’ में 1914 की जनवरी में धारावाहिक रूप में छपा था। बाद में पावाओ ने ‘चित्रा’, ‘मालिनी’ और ‘राजा’ का भी अनुवाद किया। ‘चित्रा’ का मंचन क्रोएशियन नेशनल थियेटर में 1915 में कई बार हुआ। यहां के उदारवादी बौद्धिक प्रथम विश्वयुद्धोत्तर अवसानकाल में टैगोर को आध्यात्म और शांति के प्रतिनिधि के रूप में देखते थे। विमोचन समारोह में ‘चित्रा’ के पहले प्रदर्शन में अभिनय करने वाले क्रेशिमीर बारनोविच (1894-1975) का स्मरण किया जा रहा है। टैगोर की लोकप्रियता के जो भी कारण रहे होंµ एक बात तो तय है कि प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान उन्हें नोबेल / 195

मिलना और स्काटलैण्ड में नोबेल के लिए जर्मन राष्ट्रवादी लेखक पीटर रोसेगर का नाम चलना ये दो कारण थे जिन्होंने टैगोर को इस क्षेत्रा में लोकप्रियता दिलायी। भले ही टैगोर इस बात से अनभिज्ञ रहे हों, फिर भी यहां के लोग बताते हैं कि नोबेल की घोषणा के बाद जर्मन प्रेस ने टैगोर पर हमला बोल दिया था। आज क्रोएशियंस पीटर को भूले से भी याद नहीं करते और उनकी पूरी सहानुभूतिके पात्रा रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं। ईसाई बौद्धिकों में से बहुत कम ऐसे थे, जो ‘गीतांजलि’ को केवल एक साहित्यिक कृति के रूप में सराहते थे, वे तो टैगोर के रहस्यवाद से प्रभावित थे। सन् 26 में यूरोप की यात्रा के दौरान रवीन्द्रनाथ टैगोर को क्रोएशियंस ने युद्धोत्तर क्षत विक्षत मानस को आध्यात्मिक नेतृत्व देने वाले व्यक्ति के रूप में देखा, उनकी कई कृतियों, मसलन ‘घरे बाइरे’, का क्रोआती में अनुवाद इसी दौर में हुआ, क्रोएशियन म्यूजिक कंजरवेटरी के सभागार में उन्होंने दो दिन भाषण दिये, जिनका आशु अनुवाद क्रोआती में किया गया, लेकिन रवीन्द्रनाथ को यह नागवार गुजरा। ये प्रसंग इसलिए क्योंकि यहां मुझे जो बातें कहनी हैं, उनका क्रोआती में सतत आशु अनुवाद होगा। गुरुदेव के रचनाकर्म और क्रोएशिया से उनके सम्बंधों पर टिप्पणी करते हुए मुझे बार बार रुकना पड़ रहा है। मेरे वक्तव्य पर श्रोताओं के चेहरे निर्विकार और भावशून्य हैं, आशु अनुवादक की बात पर ही उनकी आंखें झपकती और कभी चौड़ी होती, कभी सिकुड़ती हैं। श्रोता वक्ता का सम्बंध उचित सम्प्रेषण पर टिका होता है। मुझे मालूम ही नहीं चल रहा था कि मेरी बातें कहां और किस सीमा तक सम्प्रेषित हो रही हैं। साशा मंच संचालन कर रही हैं और मुझे बताया जाता है कि श्रोता टैगोर की कविता सुनना चाहते हैं। मालूम नहीं टैगोर के कई गीतों को छोड़ कर मुझे ‘ध्वनिलो

आह्वान’ सुनाने की इच्छा ही क्यों हो आयी है

ध्वनिलो आह्वान मधुर गम्भीर प्रभात अम्बर माझे

दिके दिगंतरे भुवन मंदिरे शांतिसंगीत बजे

हेरो गो अंतरे अरूपसुंदरे - निखिल संसार परमबंधुरे

ऐशो आनंदित मिलन - अंगने शोभन - मंगल साजे

कलुष - कल्भष विरोध विद्वेष होउक निःशेष

चित्ते होक जोतो विघ्न अपगत नित्य कल्याणकाजे

स्वर तरंगिया गाओ विहंगम, पूर्व पश्चिम बंधु संगम

मैत्राी - बंधन पुण्य मंत्रा पवित्रा विश्वसमाजे।

ये फरवरी का अंतिम सप्ताह है, धूप खिली हुई है, रात को गिरी बर्फ के फाहे सड़कों के किनारे किनारे रुई से रखे हुए हैं, हवा में नर्माहट की जगह तुर्शी है, बिल्कुल ठंडी, बर्फीली हवा जो एड्रियाट्रिक सागर को छूने के पहले पाइन वृक्षों की टहनियों पर जमी बर्फ को थोड़ा हिला भर देती है, सफेदी को झाड़ती नहीं। अंजीर और चेरी वृक्षों की सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं, असमय ही बुढ़ाए ठूंठों को बर्फ ने नीचे से उपर तक ढंक लिया है, खिली धूप में ‘सिएत्ना सेस्ता’ के सामने की सड़क के दोनों किनारों पर खड़े पेड़ बेजान से दीख रहे हैं। जब तक हम बर्फ से रूबरू नहीं होते, वह हमारे भीतर अपनी पूरी सफेद मोहकता के साथ पिघलती है, रग रेशों में उतर कर रोमांटिक कल्पना के सहारे, बर्फ के ‘जूते बड़ी जैकेट’ पहने हम उसकी सफेद फिसलन पर उठ गिर रहे होते हैं और जब वही बर्फ दिन रात, सुबहो शाम का हिस्सा बन जाती है, सारे चिड़िया चुरुंग न जाने कहां छिप जाते हैं तो उसकी मोहकता को सन्नाटे में तब्दील होते कतई देर नहीं लगती। खिड़की के पर्दे हटाते ही दिल बैठ जाता है इतनी अफाट, निरभ्र सफेद परत पांचवी मंजिल से नीचे देखती हूं पार्किंग में खड़ी गाड़ियां बर्फ में एकसार हो गयी हैं। एक आदमी हाथ में फावड़ा लिए बर्फ हटाने में जुटा 196 / है, बर्फ खखोर खखोर कर सड़क के किनारे डालता है। जहां भूमिगत नाली का मुहाना है, बर्फ के थक्के बड़े बड़े हो जाते हैं। निचली सड़क गीली हो गयी है, पर बर्फ पिघलाने भर का ताप सूरज में अभी आया नहीं है, और पहर ढलने का समय भी हो गया। ‘सिएत्ना सेस्ता’ और सभी बहुमंजिली इमारतों के पिछवाड़े कतार में लोहे के पहिएदार कंटेनर रखे हुए हैं, ये कूड़ेदान हैं। नगरनिगम शहर के रखरखाव के लिए नागरिकों से कर वसूलता है जिसके निवेश में व्यवस्था और ईमानदारी दोनों हैं, भारत में जिसका अभाव सिरे से महसूस किया जाता है। अलस्सुबह बड़े ट्रकों में पिछले दिन का कूड़ा खाली कर दिया जाता है, खाली कंटेनर दिन भर पेट भरने के इंतजार में वहीं खड़े रहते हैं जिन पर क्रोआती में सूखे और गीले अवशिष्ट पदार्थों के संदर्भ में निर्देश लिखे हुए हैं।

विश्वविद्यालय में सुबह आठ बजे कक्षाएंशुरू हो जाती हैं। प्रोफेसर येरिच ने मुझसे कहा था कि या तो मैं सुबह आठ बजे कक्षा लूं या रात के आठ बजे। रात आठ बजे कक्षा पढ़ाने की अवधारणा ही मुझे अजीब सी लगती है, दिन भर की थकान के बाद अंत में कक्षा पढ़ाना, उफ। मैंने भारत में भी हमेशा सुबह सुबह ही पढ़ाया, दोपहर होते होते कक्षा पढ़ाने का उत्साह मंद हो जाया करता है। शांतिनिकेतन में तो सुबह साढ़े छः बजे ही वैतालिक की प्रार्थना के तुरंत बाद कक्षाएं शुरू हो जाती थीं। दिन का एक बजा नहीं कि कक्षाएं समाप्त। आधा दिन अपना था पुस्तकें पढ़ना, पुस्तकालय जाना, कंकाली तल्ला, अजय नदी का पुल, खोवाई, आमार कुटीर जैसी जगहों पर जाना और शाम ढले लौट आना, उसी अवकाश का सुफल था। भारतीय विश्वविद्यालयों विशेषकर मानविकी और समाज विज्ञान में शाम पांच छः बजे तक पढ़ाई समाप्त हो जाया करती है। सूरज अस्त, अध्यापक मस्त और विद्यार्थी पस्त। अभ्यास ही संस्कार बन जाया करता है। रात देर तक पढ़ना और सुबह उठ कर पढ़ाने को तैयार होना, इससे लगता है एक नया खूबसूरत सा दिन आप शुरू करने जा रहे हैं। सुबह एक नयी उर्जा और मुस्तैदी देती है इसलिए मैंने जाग्रेब में भी सुबह आठ बजे की कक्षाएं ही चुनी हैं। नब्बे मिनट की एक कक्षा, बीच में अवकाश, फिर कक्षा। अक्सर दिन के डेढ़ बजे तक मैं अपने आवास में लौट आती हूं। शाम में अक्सर पुस्तकालय, आजकल वहीं देर हो जाया करती है। पुस्तकालय खूब व्यवस्थित हैµ अंग्रेजी, क्रोआती (हरर्वास्त्की) और फ्रेंच पुस्तकेंµ लाल, नीली जिल्द चढ़ी विपुल, खूबसूरत किताबों का वृहत संसार। तापमान नियंत्रित किया रहता हैµ 20 से 22 डिग्री से. आरामदेह, पुरसुकून माहौल। लगता है इसके बाद कोई दुनिया नहीं, कई विद्यार्थी ‘अर्न ह्वाइल लर्न’ परियोजना के तहत घंटे के हिसाब से काम करते हैं, कैटलाॅग बनाते हैं, किताबें झाड़ते पोंछते हैं बदले में उनका जेबखर्च निकल आता है। सन् 1669 में स्थापित ‘स्वेस्लिस्ते उ जागरेबु’ दक्षिण मध्य यूरोप के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। इवाना उलीचीचा के दसवें मार्ग पर यही पुस्तकालय मेरी शरणस्थली है। धूप की हल्की किरणों को, दिन के किसी भी समय घेर कर बादल दिन में अंधेरा कर देते हैं, बर्फीली बारिश बेआवाज टपकती रहती है। सब शांत पेड़ पौधे स्वच्छ और श्वेत बर्फ की चादर तले दिन और रात का फर्क कहीं गुम हो जाता है। आजकल मैंने ‘सीमोन द बोउवार’ को नये सिरे से पढ़ना शुरू किया। उसका लिखा घर से दूर होने की बेचैनी को कभी बढ़ाता तो कभी शांत करता है। उसके उपन्यासों और आत्मकथाओं से गुजरना मधुर त्रासदी से होकर गुजरना है। पुस्तकालय की गर्माहट, सीमोन की किताबेंµ इन्हें छोड़ कर फ्लैट के सन्नाटे की ओर लौटने का जी नहीं करता। काफी हाउस का अपरिचित शोर समझ में आने लगा है धुएं के छल्लों के बीच टेबल पर सिर झुकाये, चाइना क्रेप की फ्राॅक पहने सीमोन लिखती दीखने लगी हैं। मैंने सेर्गेई के कहने से आत्मकथात्मक उपन्यास ‘ए वेरी इजी डेथ’ का हिन्दी अनुवाद शुरू किया है। सीमोन को पढ़ना एक ऐसे अनुभव लोक से गुजरना है जहां से स्त्राीवाद का वैचारिक और राजनीतिक उत्स देखने को / 197 मिलता है। जहां ‘सेकेण्ड सेक्स’ मनुष्य की स्वतंत्राता की, मनुष्य के रूप में स्त्राी पराधीनता के कारणों की पड़ताल करता है, वहीं ‘ए वेरी ईजी डेथ’, प्राइम आॅफ लाइफ, आॅल सेड एंड डन स्त्राीवाद के व्यावहारिक पक्ष की पड़ताल करती हैं। सीमोन ने सन् 1964 में ‘ऐ वेरी ईजी डेथ’ की रचना की जिसका प्रकाशन उसकी मां की मृत्यु के साल भर बाद हुआ था। छह सप्ताह के कालखंड में मरणशय्या पर मामन और सीमोन के साथ बातचीत में यह आत्मकथा गहरे निजत्व, दुख, पश्चाताप, पीड़ा के क्षणों का आख्यान हैµ मां बेटी की बदलती भूमिकाएं, स्त्राी की यातना में उसकी निज की भूमिका, पति पत्नी सम्बंध, डाक्टर और मरीज का सम्बंध, अस्पतालों की आंतरिक राजनीति के विविध पड़ावों से गुजरती हैं। मामन पिछले चौबीस वर्षों से विधवा और एकाकी है। सीमोन भी अपने स्वतंत्रा लेखन और जीवन में व्यस्त है। मामन को अंत तक मालूम नहीं कि उसे ‘प्राणघातक कैंसर’ है। वह मरना नहीं चाहती ठीक होकर 78 वर्ष की अवस्था में, फिर से जीवन को नये सिरे से जीना चाहती है। सीमोन को पढ़ने और अनुवाद करने की प्रक्रिया मुझे भीतर से कभी कभी बहुत अकेला कर देती है। भीतर कभी कभी घुप्प अंधेरों के साये चहलकदमी करते हैं, कभी सीमोन ही हाथ में कलम पकड़ा कर लिखवाती चलती हैं। नित्यानंद तिवारी जी से बात हुई है अनुवाद के कुछ अंश भेजे थे उन्हें।वे बहुत प्रभावित हैं लेकिन रचनात्मक अवसाद से बचने की सलाह देते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी ने भी अनुवाद का प्रथम प्रारूप पढ़ा है ए वेरी ईजी डेथ उन्हें मर्मस्पर्शी लगा है और सिन्धु आंटी तो पढ़ कर रो ही दी हैं।

शाम ढले सिएत्ना सेस्ता पहुंचती हूं, पिछवाड़े का रास्ता छोटा है। शाम का झुटपुटा है अभी, थोड़ी ही देर में गलियों की बत्तियां जल जायेंगी। हवा तेज और नम है, आकाश ज्यों झुका चला आ रहा हो, लगता है रात में बारिश होगी। बर्फ वाले जूते पहनने के कारण तेज तेज कदम बढ़ाना सम्भव नहीं हो पा रहा, ओवरकोट और कई स्वेटरों की तहें शरीर को अतिरिक्त बोझिल बना देती हैं। रास्ते में ‘माली दुचान’ (छोटी दुकान) पड़ती है।, शीशे के दरवाजे बंद हैं, काउण्टर पर बैठी लड़की के बाल ललछौंहें हैं, शायद ‘बरगंडी कलर’ से रंगे हैं। लाल नेलपालिश वाली पतली, लम्बी गोरी उंगलियों में सिगरेट फंसी है, दुकान में कोई ग्राहक नहीं, उसने ‘दोबरदान’ कह कर एक चलताउ मुस्कान फेंकी है। यह छोटी दुकान है जहां सब्जियां, ब्रेड और वाइन उपलब्ध है। मुझे ब्राउन चाकलेट्स लेनी है, कहीं पढ़ा है कि चाकलेट्स मूड बूस्टर का काम करती हैं। इन दिनों अक्सर चाकलेट्स की जरूरत मुझे पड़ती है। लड़की अंग्रेजी नहीं जानती, मैंने प्लास्टिक ट्रे में फ्रूट कर्ड, रेडवाइन और चाकलेट्स रख ली है। उसने कम्प्यूटर पर हिसाब करके मुझसे कार्ड ले लिया। सामान लेकर ‘ख्वाला’ (धन्यवाद) कहना अब सीख लिया है मैंने। इस हफ्ते दुश्का मेरे घर आमंत्रित हैं, वाइन के बिना आमंत्रण वैसा ही, जैसे लवणहीन भोजन। जल्द पैर बढ़ा कर मैं घर के पिछले हिस्से में हूं, सन्नाटा पसरा है, पड़ोस के फ्लैट की खिड़की के सफेद पर्दों के भीतर से पीली रोशनी छन कर बाहर आ रही है। कूड़ेदानों के पास हल्की खुरखुराहट है, जिज्ञासावश मेरी नजर वहां चली गयी है। काले बूट और लम्बा फ्राॅकनुमा कोट पहने जो औरत अक्सर उस अपार्टमेण्ट में आती जाती दीखती है वो सूखे कूड़ेदान के अंदर लगभग आधी लटकी हुई है। मैं अंजीर वृक्ष की ओट में हूं जहां लगभग अंधेरा है जो दिन के उजाले में, ऊँची एड़ी के जूते चटखाती, तिरछा हैट पहने हाथ में पालतू कुत्ते की चेन पकड़े इठलाती चलती है, वह शाम ढले कूडे़दान में...? मुझे उत्सुकता है थोड़ी ही देर में औरत के दस्ताने पहने हाथ बाहर निकलते हैं और नीचे रखे बड़े से पाॅलीथीन में इस्तेमाल कर फेंके जूते, पुराने कपड़े, छाते, बर्तन और यूं ही कई तरह का सामान रख देते हैं। कूड़ेदान में अधलटकी औरत बाहर आ चुकी है। हौले हौले, बेआवाज, पाॅलिथीन बैग की चुरमुराहट को भरसक नियंत्रित करते हुए बैग उठाती है, बड़ा है, शायद 198 / भारी भी लेकिन संभाल लेती है और सधे कदमों से अपने फ्लैट की ओर। यहां बुजुर्गों को मामूली सरकारी पेंशन मिलती है, बेरोजगारी भत्ता भी लेकिन ‘टैक्स’ का दबाव, मंहगाई में वह पेंशन कुछ ज्यादा काम नहीं आती। द्रागित्सा से पूछने पर उसने मुस्कराते हुए बात को टाल दिया। क्रोएशियन बहुत स्वाभिमानी होते हैं विदेशी के सामने पड़ोसी के बारे में कुछ कहना उन्हें गवारा नहीं। भारत में आबोहवा के कारण घर में कभी कैद होने की नौबत ही नहीं आयी। स्वेच्छा से घर में रहना और बाहरी दबाव से घर में कैद रहना दोनों में बहुत अंतर होता है। तब आप भीतर होकर भी बाहर ही होते हैंµ कभी ठंडी खिड़की के पल्ले से नाक सटाये बारिश देख रहे होते हैं, कभी बर्फ से जम चुकी सावा नदी की ओर देखते हुए उसमें बहते पानी की कल्पना करते हैं। सावा के पुल पर गाड़ियों की आवाजाही है। लोग पार्क में पालतू कुत्ते और बिल्लियों को घुमाने ले आये हैं, बेंचों पर लोग अकेले दुकेले बैठे हैं, कोने के मैदान में कुत्तों को पालतू बनाने का प्रशिक्षण चल रहा है। कुत्ते अलग अलग प्रजाति के हैं जिनकी देखरेख और सरंजाम काबिलेतारीफ है लेकिन लोग इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि उनका पालतू किसी की परेशानी का सबब न बने, शिकायत दर्ज होने पर जुर्माना बहुत कड़ा है। वैसे तो भारत में भी श्वानप्रिय लोग हैंµ हैदराबाद विश्वविद्यालय परिसर में एक प्राध्यापक इतने श्वानविप्रय हां कि अपने क्वार्टर के सामने रात में कुत्तों के लिए सामूहिक भोज रख देते हैं। परिसर के सारे आवारा कुत्ते अपने भूले भटके साथियों को समवेत स्वर में आमंत्रित करने लगते हैं। भोजन कभी पर्याप्त नहीं, वंचित रह गये, गुर्राते, भूंकते हैं। शक्तिशाली भोजन का बड़ा हिस्सा उदरस्थ कर श्वान सिंह हो जाते हैं और अब मध्यरात्रि तक चलने वाला कर्णभेदी श्वानसंगीत शुरू होता है।यहां की ‘भौंक’ कैम्पस के बाहर वालों को भी भौंकने की कला के प्रदर्शन के लिए प्रेरित उत्तेजित करती है। पशुप्रेमी प्राध्यापक सर्वेभवंतु सुखिनः के भाव से आराम फरमाते हैं, और पड़ोसी संगीत सम्मेलन की समाप्ति की प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि श्वानों को प्रताड़ित करना मेनका गांधी की टीम को आंमत्रित करना है। परिसर में श्वानप्रेम ‘सुसंस्कृत’ होने की पहचान भी है। एक अध्यापिका इतनी श्वानप्रेमी है कि कहीं भी रुक कर उन्हें पुचकारने लगती है

अपरिचयीकरण के दौर में शायद यह व्यावहारिक राजनीति का हिस्सा हो, अपने परिचितों की अनदेखी करने का एक हथियार। उस क्षण हो सकता है कई मनुष्य श्वान रूप धरने को तरस जाते हों। जो भी हो एक सप्ताह से तबियत नासाज है, दूतावास ने जिस डाॅक्टर के पास भेजा था उसे तगड़ा बिल बनाने के अलावा सिर्फ मुस्कराना आता है, इसलिए दुबरावा के बड़े अस्पताल जाना पड़ा है। अस्पताल बहुमंजिला, साफ सुथरा, नर्स डाक्टर चाक चैबंद। बाहरी हिस्से में कुछ दुकानें हैं जहां खूबसूरत चीजें बिक रही हैं, खुले आसमान के नीचे बेंचें लगी हुई हैं, क्यारियों में पौधे फूल, लतरें, हवा में लैवेंडर की पत्तियों की गंध फैली हुई है। मैं यहां दो दिनों से हूं। डाॅक्टर मिरनोविचि गले छाती के संक्रमण विशेषज्ञ हैं; बताते हैं कि टांसिलों में सूजन के कारण ज्वर आ रहा है।

अस्पताल का काम खत्म हुआ। अस्पताल की यात्रा मेरे लिए ‘ए वेरी ईजी डेथ’ की यात्रा भी थी, जिसने मुझे सीमोन और उसकी मां के आपसी सम्बंधों को नयी रोशनी में पहचनवाया। सीमोन के उपन्यास ‘शी केम टू स्टे’ और ‘द मेंडरीन’ ने नये दौर के स्त्राीवादी चेहरे को पहचानने में मदद की। उनके आत्मकथात्मक उपन्यासों से होकर गुजरना एक दिलचस्प और ईमानदार अनुभव रहा है।अस्पताल और बीमारी का यह समय मुझे सीमोन के और करीब ले आया हैµ ‘मेमोआयर्स आॅफ अ ड्यूटीफुल डाॅटर’ में विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान ‘पुरुष की तरह दिमाग’ होने की इच्छा व्यक्त करते हुए अपनी तुलना वह सात्र् से करती हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि स्त्री के लिए पुरुष जैसी सोच होना सम्भव नहीं। ‘प्राइम आॅफ लाइफ’ में सीमोन ने होटलों में रह कर लिखने पढ़ने, एक / 199 के बाद दूसरा होटल बदलने का जिक्र किया है। सोचती हूं सीमोन अपनी आर्थिक जरूरतें कैसे पूरी करती होंगी, यह भी कि होटलों में रहने का अर्थ हुआ कि आप हमेशा मेहमान हैंµ बिस्तर, परदे, कुर्सी टेबल कुछ भी आपका अपना नहीं। सीमोन के अनुभव पढ़ते हुए पाठक सीखता है कि कैफेटेरिया में कैसे बैठना चाहिए, लोगों से कैसे मिलना चाहिए, बहसें, पढ़ना लिखना और सोचने का सलीका भी। सीमोन कहती हैं कि कैफे में घुसते हुए यदि आप अपने ही दो आत्मीय मित्रों को आपस में बात करते हुए देखें तो उनके निकट बैठ कर बातचीत में बाधा न डालें, बेहतर हो चुपचाप वहां से हट जायें। ‘कहवाघर’ भी पढ़ने लिखने की जगह हो सकती हैµ इसे सीमोन साबित करती हंै और यह भी कि कैसे वह बिना संग साथ की अपेक्षा के सन् 1930 के आसपास मार्सिले और रोउन जैसे कस्बों में अध्यापन के वर्षों में लम्बी सैरों के लिए निकल जाया करती थीं। सोचती हूं कि आज भी स्त्रिायों के लिए उनका अपना ‘स्पेस’ खोजना मुश्किल होता है। भारतीय माहौल में कोई स्त्री काॅफी हाउस में बैठ कर लिखे, वो भी अकेली तो न जाने कितनी जोड़ी आंखें उसे बरजने को तत्पर हो जायेंगी। अब मेरी तबीयत बेहतर हो चली है। इन दिनों ‘फोर्स टू सरकमस्टांसेज’ पढ़ रही हूं जिसमें सीमोन द बोउवार ने युद्धोत्तर पेरिस का चित्रण किया है, जिसमें नये और बेहतर समाज के निर्माण का स्वप्न है, स्वतंत्रता के प्रति उत्तरदायित्व का बोध है। आत्मकथा के इसी भाग में उन्होंने नेल्सन एल्ग्रेन से अपने सम्पर्क की चर्चा की है। नेल्सन के साथ फाॅयरप्लेस के समक्ष संयोग और फिर पेरिस और शिकागो में दोनों का अलग अलग जीवन बिताना भी वर्णित है। भौगोलिक दूरी अपनी सातव्यता में कैसे आत्मीय सम्बंध का अंत कर देती है यह भी कि लिखने के लिए सीमोन ने पेरिस छोड़ना पसंद नहीं किया। इसके साथ बोउवार की उत्तर अफ्रीका, अमेरिका की वे लम्बी यात्राएं जो उसने अकेले कीं। सीमोन को यह चिन्ता भी खाये जा रही थी कि इतने सारे व्यापक जीवनानुभव, जीवन यात्राएं, ये सब उसके साथ ही खत्म हो जायेंगी। ‘आल सेड एंड डन’ में अपने मित्र सिल्विए बान के साथ आत्मीय सम्पर्क की चर्चा करते हुए सीमोन का कहना है कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उम्र के साठवें वर्ष में उसे कोई सहयोगी और मित्रा मिलेगा, लेकिन मिला। इन आत्मकथाओं में दो बातें मेरी समझ में आती हैंµ एक तो आत्मनिर्भरता यानी अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाना, दूसरे अपने को हमेशा बेहतर ढंग से समझने का प्रयास। सीमोन ने सात्र्रा के साथ सहजीवन जिया लेकिन विवाह नहीं किया क्योंकि स्वाधीनता के अर्थ दोनों के लिए अलग अलग थे। सीमोन लिखती हैंµ ‘‘अद्भुत थी स्वाधीनता! मैं अपने अतीत से मुक्त हो गयी थी और स्वयं में परिपूर्ण और दृढ़निश्चयी अनुभव करती थी। मैंने अपनी सत्ता एक बार में ही स्थापित कर ली थी, उससे मुझे अब कोई वंचित नहीं कर सकता था, दूसरी ओर सात्र् एक पुरुष होने के नाते बमुश्किल ही किसी ऐसी स्थिति में पहुंचा था, जिसके बारे में उसने बहुत दिन पहले कल्पना की हो... वह वयस्कों के उस संसार में प्रविष्ट हो रहा था, जिससे उसे हमेशा से घृणा थी।’’

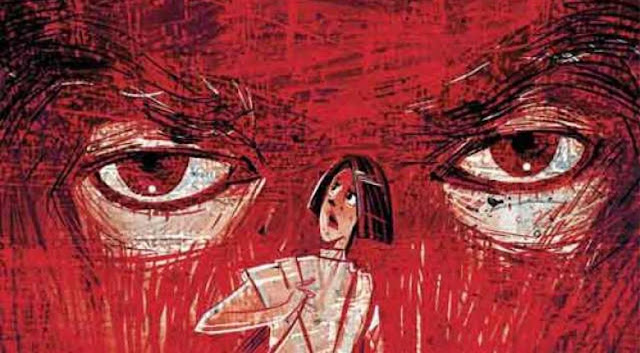

वैसे, मैं अब उस खोज में हूं जिस ओर आंद्रियाना मेस्त्रोविच ने इशारा किया था। लिलियाना के निजी जीवन के बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं थी, वैसे भी किसी के निज की तफ्तीश असभ्यता ही मानी जाती है। प्रेमचंद ने भी कहा है कि ऐसा कोई भी प्रश्न जो सामने वाले को असुविधा में डाल दे, नहीं पूछा जाना चाहिए। सीमोन द बोउवार के लेखन के साथ सफर करते करते युद्धोत्तर यूरोप ओर उसकी बदली परिस्थितियों के बारे में जानना चाहती हूं और इसके लिए एक बंद दरवाजा है मेरे सामने लिलियाना का। वह वार विक्टिम है ऐसी सूचना मरीयाना ने भी दी थी। मुझे जो जानना है वह या तो लिली बता सकती है या दुष्का। दुष्का बहुत भावुक है, पता नहीं मेरी बात का क्या अर्थ निकाले। अपने घावों को खुद नखोरना कुरेदना और बात है और दूसरों के सामने खोल कर रख 200 / देना... लिलियाना को विदेशी पसंद हैं। विशेषकर गंदुमी सांवली रंगत। मेरे पास हैदराबाद से लाये हुए कुछ मोती हैं उन्हें ‘गिफ्ट रैपर’ में लपेट कर मैंने लिलियाना के घर जाना तय किया है। दुष्का साथ है। लिली खूब स्वस्थ लम्बी चैड़ी, लगभग पचास की उम्र छूती महिला है, जो सिर्फ सफेद टायलेट पेपर खरीदती है। रंगीन टायलेट पेपर के इस्तेमाल से कैंसर हो जाता है, ऐसा विश्वास है उसे। सन की तरह सुनहरे सफेद बाल, मैजेंटा रंग की गहरी लिपस्टिक, कड़कती ठंडी शाम में भी वह गर्दन और वक्ष का उ$परी भाग खुला रखती है। लोगों को देख ढलके वक्ष को थोड़ा सहारा देकर, उपर उठा गर्दन अकड़ा कर चलना उसकी आदत में शुमार है। हाई हील और ऊँची स्कर्ट पहने वह सम्भ्रांत लोगों के बीच उठती बैठती है। उसके हाव भाव मेरी अब तक की जानी चीन्ही स्त्रियों से अलग हैं। सन् 1992-95 के दौरान क्रोएशिया बोस्निया हर्जेगोविना में जो स्त्रियां सर्ब सेनाओं के दमन का शिकार हुईं, लिली उनमें से एक है। युद्ध के दौरान बलात्कार, यौन हिंसा के हजारों मामले सामने आये, कुछ मामले सरकारी फाइलों में दब गये, कुछ भुला दिये गये और कुछ शिकायतें वापस ले ली गयीं। कुछ स्त्रियां मार दी गयीं, कुछ अवसाद और अन्य रोगों का शिकार हो गयीं। हालांकि जेनेवा कन्वेंशन में युद्ध के दौरान यौन हिंसा और सैनिकों द्वारा स्त्रियों के एकल या सामूहिक बलात्कार को मानवता के विरुद्ध जघन्य अपराध माना गया लेकिन पूरे विश्व में युद्धनीति के तहत स्त्रियों के प्रति यौन हिंसा एक अलिखित चर्या है। युद्धकाल के बलात्कार सामान्य बलात्कारों से अलग माने जाते रहे हैं, इनमें से बहुत से वाकयों की तहकीकात भी नहीं हो पाती। कई बार शोषिताएं और घर्षिताएं सामने भी नहीं आतीं। लिलियाना उन 68 बोल्ड औरतों में से एक है जिसने व्यापक सामूहिक बलात्कार की घटना की न सिर्फ रिपोर्ट दर्ज की, बल्कि वक्त और परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी, मृत्यु और जीवन, मूकता और बोलने में से जीवन का चुनाव किया, चुप नहीं रही। प्रथम और द्वितीय दोनों विश्वयुद्धों में कई देशों में सैन्य और अर्धसैन्य बलों ने सामूहिक बलात्कार की अनगिनत घटनाओं को अंजाम दिया। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान बेल्जियम और रशिया औरतों के लिए सामूहिक मरणस्थली बने, वहीं दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान रूस, जापान, इटली, कोरिया, चीन, फिलीपींस और जर्मनी में बड़े पैमाने पर स्त्रिायों को घर्षित किया गया। आपसी छोटी बड़ी मुठभेड़ों में अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, बोस्निया, कम्बोडिया, कांगो, क्रोएशिया, साइप्रस, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती, भारत, इंडोनेशिया, कुवैत, कोलम्बो, लाइबेरिया, मोजांबीक, निकारागुआ, पेरू, पाकिस्तान, रवांडा, सर्बिया, सोमालिया, टर्की, युगांडा, वियतनाम और जिम्बाब्वे जैसे देशों की लम्बी सूची है जहां यौन हिंसा और स्त्री की घटनाएं हुईं और बड़े बड़े भाषणों, राजनैतिक समझौतों के बीच प्रतिरोधी आवाजें दबा दी गयीं।

अब मुझे लिलियाना का पैर हिलाते हुए कंसर्टसुनना, अंधाधुंध सिगरेट पीना, एक आंख को हल्का दबा कर हंस देना अटपटा नहीं लगता। स्पिलत के चारसितारा होटल का मालिक आजकल लिली पर दिलोजान से फिदा है। लिली का कहना है इन गर्मियों में वह स्पिलत जाकर पूरे साल का खर्चा निकाल लेगी। वह ‘एस्कोर्ट’ है जिसके साथ के लिए व्यापारी, पर्यटक अच्छी रकम खर्च करते हैं। लिली अपने बारे में गम्भीरता से बात नहीं करती। उसने यौन हिंसा और सामूहिक बलात्कार झेला है, वह हंसती है जिन्दगी पर। उसके साथ की चवालिस स्त्रियां (जो अभी जीवित हैं) सर्ब सैनिकों से कई बार घर्षित हुईं। इनमें से 21 यौनदासियों के रूप में सैन्यशिवरों में रहीं और 18 ऐसी वृद्धाएं थीं जो किसी न किसी बलात्कार की साक्षी रहीं। इनमें से 29 स्त्रियां बलात्कार के कारण गर्भवती हुईं जिनमें से 17 ने शर्म और अपमान से बचने के लिए गर्भपात करा लिया। कुछ ने संतान पैदा करके सरकारी अनाथाश्रम में मुक्ति पायी। लिली का एकमात्रा बेटा जो ड्रग के शिकंजे में सरकारी पुनर्वास योजना का मेहमान बना हुआ है, 1996 में ही जन्मा। लिलियाना को सब कुछ याद है ब्यौरेवार, लेकिन याद / 201 करना नहीं चाहती। मैं भी उसे ज्यादा परेशान नहीं करती और अपने फ्लैट पर वापस आ जाती हूं। नींद नहीं आ रही क्या हुआ होगा लिलियाना जैसी सैकड़ों लड़कियों का, क्या गुजरी होगी उन पर। मैं घुप्प अंधेरे में हूँ... कोई चेहरा नहीं, सिर्फ कराहें... विक्टर फ्रैंकल ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ‘मैन्स सर्च फाॅर मीनिंग’ शीर्षक पुस्तक लिखी थी, जिसमें आश्वित्स के यातना शिविर की दैनंदिनी है। फ्रैंकल का कहना है कि जिस रूप में बंदी अपने भविष्य के बारे में सोचता था उसकी उम्र उसी पर निर्भर करती थी। उसने ‘लोगोथेरेपी’ का सिद्धांत दिया और बताया कि जिनके पास जीने का कोई कारण होता है, वे कैसे भी जी लेते हैं। इन यौनदासियों के पास जीने का क्या करण होगाµ पति, बच्चों, मां, सास के सामने निर्वस्त्र और बलात्कृत की जातीं, महीने दर महीने साल भर। उनके अपमान और यातना की कोई सीमा नहीं। उनके पास जीने का क्या कारण बच रहा होगा? अर्धनिद्रा में मुझे आश्तविज का यातना शिविर दीख रहा है बेचैनी, पसीना और घबराहट... गोद में बच्चा लिए लिलियाना दौड़ रही रही है, कांटेदार बाड़ के पास सैनिक ही सैनिक... गोरे लाल मुंह वाले लम्बे चैड़े सैनिक लिलियाना को नोच रहे हैं, घसीट रहे हैं, उसके मुंह पर थूक रहे हैं, पैरों को फैला रहे हैं, बछड़ा पैदा करती गाय सी डकरा रही है वह। उसके उपर एक एक करके लद गये हैं लोग... लिलि... लिलियाना...। अपनी चीख से नींद टूट गयी है... उठ कर देखा है फोन पर कुछ संदेश आये हैं... पानी पिया है, कभी की पढ़ी पंक्ति याद आती है

तुमि गुछिए किछू कथा बोलते पारो ना

शुधू समय निजे गल्पो बोले जाये

ठीक ही तो, कहां लिख पा रही हूं खूबव्यवस्था से। लिलियाना जैसी अनेकानेक ने मेरा चैन छीन लिया है, दिन रात उन्हीं के बारे में सोचती हूं और... और जानना चाहती हूं जिनकी कथा समय ही लिखेगा लेकिन कब?

लिलियाना और ईगोर ने मुझे पार्टी मेंचलने को कहा हैµ मैं थोड़े पेशोपेश में हूं। शाकाहारी और मदिरा से परहेज करने वाला भारतीय संस्कार चोले में मुंह दबाये हंस रहा है। पिता को मालूम चला और पितातुल्य गुरु नित्यानंद तिवारी, वे तो अविश्वस्त नेत्रों से ताकेंगे भर मुझे। लिली बताती है कि वहां कुछ औरतें मिलेंगी मुझे, जो हो सकता है अपने बारे में कुछ बोलें। खैर हम शलाटा जाते हैं जहां से ‘पाॅट पार्टी’ में जाना है। इसके बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं, लेकिन पहंुचते ही लगा, नशीले धुएं से भरा माहौल दम घोंट देगा। कई लोग जिनमें लड़कियों की संख्या बहुत थी, हशीश, चरस, गांजा आदि का सेवन कर रहे हैं, बिना पिये ही सिर चकराने लगा। लोग चुप लेटे हैं, कोई छत ताक रहा है कोई दम लगा रही है, हल्का संगीत बज रहा है, ध्यान से सुना श्री श्री रविशंकर की सभाओं में बजने वाला हरे कृष्णा... राधे राधे यहां की हवाओं में झंकृत है। मैं बाहर जाना चाहती हूं, इस दमघोंटू माहौल में आकर गलती की... उफ नहीं आना चाहिए था। दीवार से सट कर एक जोड़ा खड़ा है, लड़के ने आगे बढ़ कर मुझसे कुछ कहा है और हौले से मेरे बाल छुए हैं। ‘जेलिम डौटाक्नुटी स्वोजे क्रेन ड्लाके’ (मैं तुम्हारे काले बाल छूना चाहता हूं) सुनते ही मैं दौड़ कर बाहर आ गयी हूं जैसे नरककुंड से बच कर लौटी हूं। लिलियाना और ईगोर का कुछ पता नहीं। मैंने तीन ट्रामें बदली हैं और सुरक्षित लौट आने के सुकून ने मुझे गहरी नींद दे दी। अगले रविवार लिलियाना हंस कर कहती हैं ‘नेमोज्ते से प्रेपाला’ यानी डरो मत, यहां जबरदस्ती कोई कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे बाल काले हैं जो यहां वालों के लिए कुतूहल है।

तुर्केबाना येलाचीचा जाते हुए ट्राम लोहेकी ईटों की सड़क के बीचोंबीच बने हुए ट्रैक पर मुड़ती है। गोल इमारत के ऊँचे-ऊँचे कांचदार दरवाजे जिनके भीतर भांति भांति की दुकानें हैं। उनी, 202 / सूती वस्त्र, जो अधिकतर भारत और चीन के टैग से सुसज्जित हैं, जूते वियतनाम और थाईलैण्ड के बिक रहे हैं, दुकानदार की शक्ल दुमकटे लोमड़ जैसी है। सपाट चेहरे पर लाल नाक और गहरी कंजी आंखें, व्यवहार में विनम्र दीखता है लेकिन लाल भूरे बालों के भीतर रखे सिर में कुछ ऐसा खदबदा रहा है, जिसे मैं ‘रंगभेद’ समझती हूं। सांवली रंगत का मनुष्य उसके बहुत सम्मान का पात्रा नहीं, ऐसी गंध मेरी छठी इंद्रिय को मिल रही है। दुकान के बाहर कोने पर एक छः सात वर्षीय गोरे, चित्तीदार चेहरे वाला लड़का शीशे से अपनी नाक सटाये है। बड़ा सा लबादा पहना हुआ है उसने। पैरों में नाप से बड़े जूते। दुकानदार को बाहर आते देख वह खरगोश की तरह फुदक कर गायब हो जाता है। इसके बाद ही जाग्रेब की मशहूर केक की दुकान है जहां क्रोशियन और जर्मन केक की ढाई सौ से अधिक किस्में अपने पूरे शबाब के साथ शीशे की पारदर्शी अलमारियों में भारी जेब के दिलदार खवैयों का इंतजार कर रही हैं। तुर्की की विजिटिंग प्रोफेसर गुलदाने कालीन ने इस दुकान की पेस्ट्री की तारीफ कई बार की है। आज सोचा खा ही लूं, इन केक्स की खूबी इनकी क्रीम है जो मनुष्य के मेदे और वजन को चुनौती देती है। मनचाहा सजीला संवरा, क्रीम में लिपटा, बारीक डिजाइनदार केक का रसीला बड़ा सा टुकड़ा प्लेट में सामने है, कीमत है पचास कूना यानी लगभग पांच सौ रुपये। अपने यहां भी ‘बरिस्ता’ में लगभग यही दाम है। केक का पहला टुकड़ा खाती हूं कि दुकान का मैनेजरनुमा आदमी बाहर खड़ बच्चे को दुरदुराता हुआ चिल्लाता है। हाथ में आलू चिप्स का फटा पैकेट लिए बच्चा दुकान के बीचोंबीच आ गया है, कर्मचारी लड़का उसका लबादा खींच कर घसीट रहा है। दुकान में सुरक्षा सायरन बजने लगा। बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा है, मेरे पहुंचते पहुंचते बच्चा फुटबाल की तरह सड़क पर फेंका जा चुका है। पूछने पर वह दुकान के कूड़ेदान की ओर इशारा करता है। ‘जा सम गलदना’ (मैं भूखा हूं) कह कर जार जार रो रहा है। अनुमान करती हूं कि किसी के अधखाये चिप्स उठा कर बच्चा पेट भर रहा होगा और दुकान मालिक ने देख लिया होगा। मुझे अब केक नहीं खाना। शायद कभी नहीं? खून से बच्चे की नाक रंग गयी है। केक खरीदती हूं उसके लिए। वह सुबकता हुआ जा रहा है, शायद शरणार्थी है। हाथ की मुट्ठी में दबे केक की सफेद क्रीम लाल हो रही है1 उफ मेरे मौला... ऐसे न जाने कितने बच्चे दरबदर हो भटक रहे हैंµ सम्मानहीन, भोजनहीन, आश्रयहीन। स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, लेकिन हम अपना सुखभोग छोड़ कर इनकी तरफ देखते हैं क्या? मन नम है और बाहर बरसात शुरू हो गयी है.

पास रहो, डर लग रहा है

लग रहा है कि शायद सच नहीं है यह पल

मुझे छुए रहो

जिस तरह श्मशान में देह को छुए रहते हैं

नितांत अपने लोग,

यह लो हाथ

इस हाथ को छुए रहो जब तक पास में हो

अनछुआ मत रखो इसे,

डर लगता है

लगता है कि शायद सच नहीं है यह पल

जैसे झूठा था पिछला लम्बा समय

जैसे झूठा होगा अगला अनंत

नवनीता देवसेन / 203

जाग्रेब पुनर्वास केन्द्र में औरतें जीवनयापन के लिए छोटेमोटे काम सीखती हैं जिनमें सामान की पैकेजिंग, मुरब्बे, जैम, अचार, मसाले इत्यादि बनाना शामिल है। बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशियाके खिलाफ युद्ध में सर्बिया ने नागरिकों को डराने के लिए उनकी स्त्रिायों पर बलात्कार किये। आक्रमणकारी छोटे छोटे समूहों में गांवों पर हमला करते जिनका पहला निशाना होतीं लड़कियां और औरतें। सामूहिक बलात्कार का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाता ताकि दूसरे गांवों को अपने हश्र का अंदाजा हो जाये। 1991-1995 के दौरान सर्ब सैनिकों ने सैन्य कैम्पों, होटलों, वेश्यालयों में बड़े पैमाने पर यौन हिंसा के सार्वजनिक प्रदर्शन किये। बोस्निया और हर्जेगोविना पर जब तक सर्बिया का कब्जा रहा, किसी उम्र की कोई स्त्री ऐसी नहीं बची जिसका घर्षण या बलात्कार न किया गया हो। लिली और दुष्का तब अपनी नानी के गांव में रहा करती थीं। दुष्का को पर्यटन विभाग में नौकरी मिली और वह जाग्रेब चली आयी। सर्ब होते हुए भी वे दोनों क्रोएशिया की नागरिक थीं और उससे भी पहले थीं लड़कियांµ ताजा, जिन्दा, टटका स्त्री मांस। लिली उन आभागी लड़कियों में से एक थी, जिन्हें नोचा खसोटा और पीट कर कैद में रखा गया। कई लड़कियों को अश्लीलता के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बाध्य किया जाता रहा, यौनांगों को सिगरेट से दागा गया और एक दिन में कई बार बलात्कार किया जाता रहा। इन पुनर्वास केन्द्रों ने ऐसी स्त्रिायों को स्वावलम्बी बनने में मदद की थी और यह सिलसिला अब भी जारी है। युद्ध शुरू होते ही परिवार के परिवार गांवों को छोड़ कर भाग जाते, पीछे छूट जाते खेत, ढोर डंगर और पकड़ ली जातीं औरतें जिनकी उम्र दस से लेकर साठ सत्तर वर्ष की हुआ करती। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के अत्याचारों को युद्ध अपराध की संज्ञा दी गयी, लेकिन युद्ध थमने के बाद भी यौन हिंसा की शिकार इन औरतों के लिए कोई ठोस सरकारी नीति नहीं बनी। विश्व के कई देशों ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी पर आधिपत्य जमाने के लिए ‘बलात्कार’ का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इसी तरह बांग्लादेशी स्त्रिायों का पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर घर्षण किया गया। युगांडा के सिविल वार और इरान में स्त्रिायों से जबरदस्ती यौन सम्बंध बना कर अपमानित करने की घटनाओं से हम सब वाकिफ हैं। चीन के नानकिंग में जापानी सेना द्वारा स्त्रिायों का सामूहिक यौन उत्पीड़न, दमन और श्रीलंकाई स्त्रिायों के घर्षण के हजारों मामले ‘नवसाम्राज्यवाद’ को फैलाने के लिए जोरदार और कारगर हथियार बने। कई स्त्राीवादियों ने वृत्तचित्रों, फिल्मों द्वारा इस तरह की घटनाओं के खिलाफ जनमत संग्रह के कारगर प्रयास भी किये, लेकिन बोस्निया और हर्जेगोविना की औरतों की बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गम्भीर चर्चा का विषय कभी बनी ही नहीं। क्रोएशिया से सटे बोस्निया जाने का निर्णय मैंने किया है, जिसके लिए भारतीय दूतावास से अनुमति अनिवार्य है।

दूतावास में बोस्निया जाने की अनुमति आसानी से मिल गयी लेकिन वहां के अधिकारी बड़े दबे स्वर में उपहास करते हैंµ ‘‘लोग तो पेरिस और इटली, जर्मनी घूमते हैं, मजे करते हैं और आप ‘वार विक्टिम’ के पीछे पड़ी हैं।’’ बोस्निया में लूट, भ्रष्टाचार, झूठ, राहजनी सभी कुछ हैं लेकिन हरियाले खेतों के बीच से जाती सड़क का रास्ता बुरा नहीं। बोजैक बोस्नियाई विद्यार्थी है, जो जाग्रेब में पढ़ता है, साथ ही कुछ रोजगार भी। उसकी उम्र पचास के उ$पर ही है, उसके सामने ही उसकी आठ वर्षीय बेटी और पत्नी को बार बार घर्षित किया गया। बच्ची तीन दिन तक रक्त में डूबी रही, सैनिक उससे खेलते रहे, इस बीच कब उसने अंतिम सांस ली, पता नहीं। बोजाक वह जगह दिखाता है जहां उसकी पत्नी दिल की बीमारी और अवसाद से मर गयी। ‘लाइफ मस्ट गो आॅन’ कह कर बोजाक फटी आंखों से हंसता है और अगला युद्ध कैम्प दिखाने चल पड़ता है। बच्ची को खोकर, बाद के वर्षों में उसकी पत्नी प्रभु ईसू से अपने अनकिये पापों के लिए दिन भर क्षमा मांगा करती। 204 / उसका पाप क्या था? इसके उत्तर में बोजाक कहता है ‘‘औरत होना...।’’ शांति स्थापित होने के बाद भी जिन्होंने युद्ध को अपनी देहों पर रेंगता, चलता, बहता महसूस किया, एक बार नहीं अनेक बार जिनकी कोखों ने क्रूर सैनिकों के घृणित वीर्य को जबरन वहन किया, वे हमेशा के लिए हृदय और मानसिक रोगों का शिकार हो गयीं। रवांडा में तो अकेले 1994 में लगभग 5000 बच्चे युद्ध हिंसा के परिणामस्वरूप जन्मे थे। क्रोएशिया में ऐसे बच्चों की सही संख्या का पता कोई एनजीओ नहीं लगा सका, क्योंकि अधिसंख्य मामलों में लोग चुप लगा गये, पड़ोसी नातेदार सब जान कर भी घाव कुरेदने से बचते रहे। युद्ध सबके दिलो दिमाग में पसर गया। बलात्कार की शिकार या गवाह रही अधिसंख्य स्त्रिायां मृत्युबोध से ग्रस्त हैं। वे सामाजिक सम्बंध भी स्थापित नहीं करना चाहतीं। कई तो बस सालों तक टुकुर टुकुर ताकती रहीं, कुछ बोल नहीं पातीं। कुछ ने अपना घरबार छोड़ दिया और फिर कभी यौन सम्बंध स्थापित नहीं कर पायीं। एक मोटे अनुमान के अनुसार बोस्निया में युद्ध के दौरान लगभग पचास हजार लड़कियां और औरतें बलात्कार का शिकार हुईं और उधर ‘इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फाॅर द फार्मर यूगोस्लाविया’ यौन दासता और बलात्कार को मानवता के प्रति अपराध के रूप में दर्ज कर कागज काले करता रहा।

संयुक्त यूगोस्लाविया का विखंडन बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मैसीडोनिया गणतंत्रा,स्लोवेनिया जैसे पांच स्वायत्त देशों में हुआ था, जो बाद में चल कर सर्बिया, मांटेग्रो और कोरनोवो में बंटा। क्रोएशियाई, सर्ब और बोस्नियाई लोगों के बीच जो युद्ध और झड़पें हुईं उनमें से अधिकतर भूमि अधिग्रहण को लेकर थीं। आज भी सात हजार से अधिक क्रोएशियन शरणार्थी बोस्निया और हर्जेगोविना में हैं और इस देश में लगभग 131,600 लोग विस्थापित हैं। क्रोएशिया और बोस्नया की 935 किमी की सीमा साझा है। हमें यहां पर धोखाधड़ी से बार बार क्रोएशियन दूतावास, जो सराजेवा में है, आगाह किया गया है। रास्ते में कई बार पासपोर्ट और वीजा चेक किया गया। मुझे यहां के खस्ताहाल संचार साधनों और सड़कों को देख कर भारत के कई छोटे शहरों की याद आती है। पूरे इलाके में बारूदी सुरंगों का खतरा है, इसलिए पुलिस ट्रैफिक को रो कर घंटों पूछताछ करती है। पुराने लोग अंग्रेजी नहीं समझते, जबकि नयी पीढ़ी अंग्रेजी बोलती और समझती है। युद्ध के दौरान कई

बोस्नियाई जर्मनी भाग गये थे, इसलिए इनकी भाषा में जर्मन शब्दों का आधिक्य है। हमें उना नदी में रिवर राफ्टिंग का आमंत्राण है लेकिन मेरा ध्यान कहीं और है।

कल लिली ने 1993 के लास एंजिल्स टाइम्स में प्रकाशित मिरसंडा की आपबीती दी थी। होटल लौट कर मैंने वही टुकड़ा उठाया हैµ ‘‘रोज रात को सफेद चीलें हमें उठाने आतीं और सुबह वापस छोड़ जातीं। कभी कभी वे बीस की तादाद में आते। वे हमारे साथ सब कुछ करते, जिसे कहा या बताया नहीं जा सकता। मैं उसे याद भी नहीं करना चाहती। हमें उनके लिए खाना पकाना और परोसना पड़ता नंगे होकर। हमारे सामने ही उन्होंने कई लड़कियों का बलात्कार कर हत्या कर दी, जिन्होंने प्रतिरोध किया, उनके स्तन काट कर धर दिये गये।

‘‘ये औरतें अलग अलग शहरों और गांवोंसे पकड़ कर लायी गयी थीं। हमारी संख्या लगभग 1000 थी। मैंने लगभग चार महीने कैम्प में बिताये। एक रात हमारे सर्बियाई पड़ोसी के भाई ने हममें से 12 को भगाने में मदद की। उनमें से दो को सैनिकों ने पकड़ लिया। हमने कई दिन जंगल में छुप कर बिताये। अगर पड़ोसी हमें न बचाता तो मैं बच ही नहीं पाती, शायद अपने को मार लेती, क्योंकि मैं जिस यातना से गुजरी, उतनी यातना तो मृत्यु में भी नहीं होती।

‘‘कभी कभी मुझे लगता है कि रात केये दुःस्वप्न मेरा पीछा कभी न छोडेंगे। हर रात मुझे कैम्प के चौकीदार स्टोजान का चेहरा दीखता है। वह उन सबमें सबसे निर्मम था, उसने दस साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा था। ज्यादातर बच्चियां बलात्कार के बाद मर जाती थीं। उन्होंने बहुतों को मार डाला। मैं सब कुछ भूलना चाहती हूं, नहीं तो मर जाउगी।’’

पढ़ कर मेरा मन घुटन से भर गया है, भूख नींद गायब हो गयी है। स्काइप खोल कर देखा है। कोई मित्र आत्मीय आॅनलाइन नहीं है। इस समय भारत में आधी रात होगी। दिल बहलता नहीं बाल्कन प्रदेश के पार से आती गुमसुम बोझिल हवाओं के घोड़ों पर सवार लम्बे, कद्दावर क्रूर सर्बियाई सैनिक दीखते हैं, हवा में तैरती चीखें और पुकारें हैं। 1992 में फोका की स्कूल जाने वाली लड़की बताती है कि कैसे जोरान वुकोविच नामक आदमी ने उससे जबरदस्ती संसर्ग किया और बाद में दूसरों के आगे परोस दिया। स्कूल में सैनिकों का जत्था घुसा और आठ लड़कियों को चुन कर उनसे निचले कपड़े उतार कर फर्श पर लेटने को कहा। पूरी क्लास के सामने इन आठों का जम कर बलात्कार किया गया। सैनिकों ने बोस्नियाई मुसलमान लड़कियां चुनीं, उनके मुंह में जबरन गुप्तांग ठूंसे और कहा ‘‘तुम मुसलमान औरतें (गाली देकर) हम तुम्हें दिखाते हैं।’’ उसके पास कोई शब्द ऐसा नहीं, जो उसकी यातना व्यक्त करने में सक्षम हो। बार बार यही कहती है ‘एक औरत के साथ इससे बदतर कुछ हो ही नहीं सकता।’

उसे बाद में पाट्रीजन स्पोर्ट्स हाॅल में, अलग अलग उम्र की लगभग साठ अन्य स्त्रिायों के साथ बंधक बना कर रखा गया। वे बारी बारी सर्ब सैनिकों द्वारा ले जायी जातीं और बलात्कार के बाद लुटी पिटी घायल अवस्था में स्पोर्ट्स हाल में बंद कर दी जातीं। सर्ब सेनाओं ने घरों, दफ्तरों और कई स्कूलों की इमारतों को यातना शिवरों में बदल डाला था। एक बोस्नियाई स्त्राी ने बतायाµ ‘‘पहले दिन हमारे घर पर कब्जा करके परिवार के मर्दों को खूब पीटा गया। मेरी मां कहीं भाग गयी, बाद में भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया। वे मुझे नोचने खसोटने लगे। भय और दर्द से मेरी चेतना लुप्त हो गयी... जब जगी तो मैं पूरी तरह नंगी और खून से सनी हुई फर्श पर पड़ी थी... यही हाल मेरी भाभी का भी था... मैं जान गयी कि मेरा बलात्कार हुआ है... कोने में मेरी सास बच्चे को गोद में लिए रो रही थीं।... उस दिन से हमें हमारे ही घर में कैद कर दिया गया। यह मेरी जिन्दगी का सबसे बुरा वाकया था... वे हमेशा हमें पंक्तिबद्ध कर सैनिकों के सामने ले जाते और हमें परोस देते। मकान में वापस लाकर भी अश्लील हरकतों के लिए मजबूर करते और हमें रौंदते... हमारे बच्चों के सामने भी हमें खसोटते। ये सब एक साल तक चला, अधिकतर औरतें या तो मर गयीं, पागल हो गयीं या वेश्याएं बन गयीं।’’

युद्ध के बाद ‘डेटन एकाॅर्डस’ नाम से शांति समझौता हुआ था, जिसके अनुसार यौन हिंसा पीड़िताओं को घरवापसी पर मकान और सम्पत्ति दी जानी थी लेकिन ऐसी बहुत कम औरतें थीं, जो घरवापसी के लिए तैयार थीं। अधिसंख्य ने अपने पुराने मकानों में लौटने से इनकार कर दिया क्योंकिवहां उनकी यातना और अतीत के नष्ट जीवन के स्मृतिचिह्न थे।

अप्रैल 1992 के दिन को इतने वर्षों बादभी हासेसिस नाम मुस्लिम स्कूली छात्रा भूल नहीं पायी है, जब सर्ब सैनिक उसे विजेग्राद के पुलिस स्टेशन के तहखाने में ले गयेµ ‘‘उस कमरे में लकड़ी का बहुत सा सामान था, कुर्सियां वगैरह। वहां मैंने मिलान ल्यूसिक और स्ट्रोजो लूसिक को देखा। मैं मिलान को अच्छी तरह जानती थी। उसने चाकू लहराते हुए कहाµ ‘अपने कपड़े उतारो, लगा वह मजाक कर रहा है... लेकिन सच यही था कि इतना पुराना सर्बियाई पड़ोसी कई सैनिकों के साथ मुझेअपमानित करने पर तुला था...।’

स्पाहोटल ‘विलिना व्लास’, जो आज पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है, विश्वास नहीं होता पर मुझे बताया जाता है कि यहां दो सौ औरतों को बंद करके रखा गया था। बूढ़ी बाल्कन स्त्री को 206 / तारीख याद नहीं लेकिन वाकया बखूबी याद है ‘‘मैं अपने बेटे को लेकर जंगल में छिप गयी थी। मेरा 16 साल का बेटा मेरे साथ था लेकिन बेटी को मैंने घर के तहखाने में छिपा दिया था, क्योंकि सुनने में आया था कि वे लड़कियां उठा ले जाते हैं। उन्होंने मुझे पकड़ कर धमकाया, बेटे के सामने मेरे कपड़े उतारे और चाकू से बेटे का गला रेत दिया, ‘मम्मी’ यही अंतिम शब्द था जो मेरा बेटा बोल पाया। कभी कभी वे मुझे दो दिन के लिए कैम्प ले जाते फिर होटल वापस छोड़ जाते। मैं गिनती ही भूल गयी कि उन्होंने कितनी बार मुझसे बलात्कार किया। होटल के सारे कमरों में ताले लगे रहते, वे खिड़की के रास्ते हमें रोटी फेंकते, जिसे हमें दांतों से पकड़ना पड़ता क्योंकि हमारे हाथ तो पीछे बंधे रहते। सिर्फ बलात्कार के वक्त ही हमारे हाथ खोले जाते। हमें समय का ज्ञान भूल गया। हमारी देह को सिगरेट से जलाया जाता, जीभ पर चाकू चला कर मांस का टुकड़ा काट लिया जाता। हममें से ज्यादातर औरतें न बोलती थीं, न रोती थीं। कुछ ने अपनी जान भी ले ली और कई तो दर्द और भूख से मर गयीं। कई औरतों का सात से नौ घंटे के बीच नौ बार बलात्कार हुआ। कुछ बलात्कारों की रिकार्डिंग भी की गयी, जिनका इस्तेमाल पोर्नोग्राफी के बाजार के लिए किया गया।’’

ये बलात्कार किसी सरकार द्वारानहींबल्कि व्यक्ति विशेष द्वारा किये गये थे, इसलिए कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों का मानना था कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है क्योंकि उन्हें लगता था कि सिर्फ सरकारी संगठन ही मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब बोस्निया सरकार ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सर्ब सैनिक टुकड़ियों की हिंसा को ‘जेनोसाइड’ कहा और 1993 में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने पहली बार ‘अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराध ट्रिब्यूनल’ की घोषणा की, तब ऐसे कुछेक मामलों की सुनवाई आरम्भ हुई। इन सुनवाइयों में कभी आरोपी की पहचान से इनकार किया गया तो कभी मुद्दई ने आरोप वापस ले लिए। दिलचस्प यह भी था कि ट्रिब्यूनल के पास सुनवाइयों की व्यवस्था के लिए धन का नितांत आभाव था, जिसकी पुष्टि 7 दिसम्बर 1994 के न्यूयार्क टाइम्स की रपट करती है। दुखद आश्चर्य था कि ट्रिब्यूनल की 18 सदस्यीय जांच समिति में मात्रा तीन स्त्रियां थीं। लम्बी जांच प्रक्रिया के बाद बोस्निया में यातना शिविर चलाने और हिंसा के लिए 21 सर्ब सैनिक कमांडरों को दोषी पाया गया। न्यायालय ने कहा कि µ ‘ओर्मास्का कैम्प में स्त्रियों को बंधक बनाया गया, बलात्कृत कर जान से मारा गया। कइयों को बुरी तरह पीटा और अन्य बर्बर ढंग से बर्ताव किये गये।’ न्यूयार्क में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की विशेषज्ञ रोंडा कोंपलोन का मानना था कि स्त्रिायों की अनुमति/सहमति के बिना ऐसे मामलों में उनकी पहचान को सार्वजनिक करना गलत है। बोस्निया की मुस्लिम बहुल आबादी में ऐसी स्त्रिायां बहुत कम थीं, जो आरोपियों को पहचानने के लिए आगे आयीं।

बोस्निया युद्ध हिंसा की शिकार अधिसंख्यस्त्रियों को न्याय नहीं मिला। कुछ मर खप गयीं और कुछ दूसरी जगहों पर बस गयीं। युद्ध में शक्ति प्रदर्शन, लिंग विशेष के प्रति संचित घृणा ही बलात्कार जैसे कृत्यों में परिणत होती है। बलात्कार और यौन हिंसा एक तरह की ‘युद्ध रणनीति’ है, जिसके लिए कठिनतम और कठोर दंड का प्रावधान जब तक नहीं होता तब तक बलात्कार के शिकार बच्चों, स्त्रियों या अन्य किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सकता। युद्धकालीन यौन हिंसा की ओर से आंखें मूंदे रखना अधिसंख्य देशों की अघोषित राष्ट्रीय रणनीति है, लेकिन कागज पर विश्व के तीन चैथाई देशों ने युद्ध के दौरान यौन हिंसा को खत्म करने के लिए ‘डेक्लरेशन आॅफ कमिटमेण्ट टू सेक्सुअल वायलेंस इन काॅनफ्लिक्ट्स’ पर दस्तखत कर रखे हैं। लौटने के पहले बोस्निया के ल्यूकोमीर गांव की तरफ हम घूमने गये हैं। कहा जाता है कि यह यूरोप में सबसे उ$ंचाई पर बसा हुआ गांव है जहां आज भी आदिम सभ्यता सुरक्षित है। बिजली और आधुनिक उपकरणों के बिना जीवनयापन / 207 आराम से हो रहा है। इसमें मेरे लिए आश्चर्य वाली कोई बात नहीं क्योंकि भारत में आज भी कई गांव बिजली जैसी सुविधा से वंचित हैं। लिलियाना मुझे घुमाने में थक गयी है, मेकअप की गहरी परत के भीतर छिपा विषाद उसके चेहरे पर दीख रहा है। पूरे रास्ते उसने मेरा कंधा पकड़ रखा है, शायद सब कुछ कह देने के बाद मनुष्य कमजोर हो जाता है। रवीन्द्रनाथ ने अंतिम यूरोप यात्रा से लौट कर शांतिनिकेतन में कहा थाµ ‘आमि ओई खाने कंठ ता हारिए ऐशेछी’। आज समझ पायी हूं कि रवि बाबू यूरोप जाकर अपना गान भूल क्यों गये होंगे। क्रोएशियन हाइकू कवि और पेशे से डाॅक्टर तोमिस्लाव मारेतिच जाग्रेब आये हैं। उन्हें मैंने बोस्निया यात्रा वृत्तांत के कुछ टुकड़े सुनाये हैं। बड़ी देर चुप रहने के बाद इटली से मिहिनो का भेजा स्कार्फ मुझे देते हुए दोस्ताना पेशकश करते हैंµ ‘नेमोज्ते पिसाती ओवो। ने ओब्जाविती ओवो’ (कृपया मत लिखो इसे। प्रकाशित मत करो) मैंने मुस्करा कर क्रोएशियन ढंग से सिर हिला दिया है। छपाने न छपाने के द्वंद्व में तीन वर्ष गुजर गये हैं। सन् 2010-2011 की प्रवास दैनंदिनी अब मुक्त हुई है, स्वच्छंद उड़ान के लिए। मित्रा की बात न रख सकी, इसका अफसोस है। डायरी के पन्ने सुधारते सुधारते हर सुबह गुरुदेव गुनगुना जाते हैं

अंध जने देहो आलो

मृत जने देहो प्राण

तुमि करुणामृत सिन्धु

करो करुणादान

जे तोमाए डाके नहीं

तारे तुमि डाको, डाको...

(दृष्टिहीन को प्रकाश दो, मृत देह को दो प्राण, तुम करुणा अमृत के सागर हो, करो करुणा का दान। जिसने तुम्हें पुकारा नहीं उसे भी तुम पुकारो ‘गीतवितान’)

टेलिविजन पर बीबीसी बल्ड चल रहा है। युद्ध के दौरान यौन हिंसा के विवरण जुटाने और जांच करने के बारे में विलियम हेग और एंजेलीना जाॅली द्वारा शुरु किये गये अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकोल का प्रारूप प्रसारित हो रहा है.

‘‘हम सभी देशों से अपील करेंगे कि वे बलात्कार और यौन हिंसा सम्बंधी अपने कानूनों को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनायें। हम सभी सैनिकों और शांतिरक्षकों के उचित प्रशिक्षण की मांग करेंगे ताकि वे युद्ध क्षेत्रा में यौन हिंसा को समझ और रोक सकें। शरणार्थी कैम्पों में रोशनी के प्रबंध से लेकर जलावन एकत्रा करने बाहर जाने वाली महिलाओं के साथ रक्षाकर्मी के जाने जैसे साधारण उपायों के जरिये हमले की संख्या में भारी कमी लायी जा सकती है और हम चाहते हैं कि ये आधारभूत सुरक्षा उपाय सार्वभौम हों।’’

स्त्रीकाल का प्रिंट और ऑनलाइन प्रकाशन एक नॉन प्रॉफिट प्रक्रम है. यह 'द मार्जिनलाइज्ड'नामक सामाजिक संस्था (सोशायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड) द्वारा संचालित है. 'द मार्जिनलाइज्ड'मूलतः समाज के हाशिये के लिए समर्पित शोध और ट्रेनिंग का कार्य करती है.

आपका आर्थिक सहयोग स्त्रीकाल (प्रिंट, ऑनलाइन और यू ट्यूब) के सुचारू रूप से संचालन में मददगार होगा.

लिंक पर जाकर सहयोग करें : डोनेशन/ सदस्यता

'द मार्जिनलाइज्ड'के प्रकशन विभाग द्वारा प्रकाशित किताबें ऑनलाइन खरीदें : फ्लिपकार्ट पर भी सारी किताबें उपलब्ध हैं. ई बुक : दलित स्त्रीवाद

संपर्क: राजीव सुमन: 9650164016,themarginalisedpublication@gmail.com

दिल्ली से मास्को की हवाईयात्राबहुतसुखद नहीं रही है, शेरमेट हवाईअड्डे पर बर्फ की मोटी चादर ने ज्यों दृष्टि बाधित कर दिया है जहाज के चौडे पंखों पर जमी बर्फ को लगातार गर्म पानी की बौछारों से पिघलाया जा रहा है। बर्फ की सफेदी और विस्तार भयकारक सा है। ढेर सारे टर्मिनल और उनके बीच की लम्बी दूरियां जो अपने पैरों ही तय करनी हैं प्रतीक्षा पंक्तियां, सम्प्रेषण की भाषा रशियन, अब तक की सीखी भाषाएं दामन छुड़ा असहाय कर गयी हैं कदम कदम पर कड़ी सुरक्षाजांच आपकी मनुष्यता पर विश्वास करने को कोई तैयार नहीं। जाग्रेब के लिए यहीं से दूसरी उड़ान लेनी है, पर अभी तक मालूम नहीं कि पहुंचना किस टर्मिनल पर है, यूरोप जाने का उत्साह मंद हो चला है जबकि यात्रा तो अभी शुरू ही हुई है। टी.एस. इलियट ने कभी पूछा था डू आई डिस्टर्ब द यूनिवर्स, वही बात खुद से पूछती हूं मेरे लिखने न लिखने से क्या फर्क पड़ता है। दुनिया में सैकड़ों लोग अपने अनुभव, सुख दुख, उपलब्धि, संघर्ष, राग द्वेष की गाथाएं लिख कर चले गये उन्हें यह कभी मालूम ही नहीं चला होगा कि उनका लिखा किसने पढ़ा, किसका जीवन उससे बना बिगड़ा या किसी को जीवन पाथेय मिला। जो भी हो अनुभूतियां बांटने के लिए ही होती हैं लेकिन उन्हें व्यवस्थित और तरतीबवार ढंग से रख पाना सम्भव होता है क्या? क्योंकि तरतीब तो उनके आने में भी नहीं होती।

पिछले डेढ़ महीने से यहां हूं। दक्षिण मध्ययूरोप के एड्यिाट्रिक समुद्र के किनारे छोटे से शहर जाग्रेब में। परिचितों, मित्रों में से कुछ क्रोएशिया को एशिया समझते हैं, उनका कहना है इतनी ठंड में यूरोप जाने की जरूरत भी क्या है? कैसे बताऊँ ही कदमों से दुनिया को नाप लेने की ’ओ कृष्ण तुम अगले जन्म में राधा बनना’- बाउल गीत की पंक्ति 190 / तमन्ना मुझे यहां ले आयी है। बचपन में चार साल बड़ी बहन को स्कूल ड्रेस, जूते बस्ते समेत स्कूल जाता देख मेरा मन मचल जाता, मां ने ढाई साल की उम्र में स्कूल भेजना शुरू कर दिया था। समय के पहले, पांव में पहने कद से बड़े जूतों ने स्कूल के बंद अनुशासन के बीच खड़ा कर दिया। बचपन का खेल तो हो ही नहीं पाया। भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद्, जाग्रेब विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग खोलना चाहता थाµ मुझे वही अवसर मिला है कि मैं दो वर्ष तक यूरोप में रह सकूं। छात्रा उत्साहित हैं। अतिथिगृह से विश्वविद्यालय सिर्फ दो किलोमीटर पर है इसलिए पैदल चलना अच्छा लगता है।यातायात और संचार सुविधा काबिले तारीफ है, समूचा क्रोएशिया आंतरिक तौर पर आठ राष्ट्रीय राजमार्गों से सम्बद्ध है। विश्वविद्यालय इवाना चेलाचीचा में है और भारतीय दूतावास कुलमरेस्का पर। गनीमत है कि दूतावास बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती। राजदूत प्रदीप कुमार विनम्र और अनुशासनप्रिय हैं, जो अकसर भारत के दौरे पर रहते हैं और द्वितीय सचिव दूतावास की व्यवस्थादेखते हैं। कर्मचारी और अधिकारी शालीन हैंµ श्रीमती पासी हैं, आर्यन हैं, जिनसे हिन्दी में बात करने का सुख है। तीन मंजिला सफेद इमारत, साफ सुथरी सजी संवरी लेकिन जिन्दगी ज्यों धड़कना भूल गयी हो यहां, इसलिए इंडोलाॅजी विभाग के मुखिया प्रो. येरिच मिस्लाव से अनुरोध किया है कि वे मेरी व्यवस्था विश्वविद्यालय के नजदीक ही करें। सिएत्ना सेस्ता (फूलों की गली) की पांचवी मंजिल परएलविश मेस्त्रोविच के फ्लैट में मुझे ठहरने को कहा गया है फ्लैट सुंदर और सुख सुविधा वाला है। यह पर्याप्त है मेरे लिए। भारत से लायी सभी चीजें जमा ली गयी हैं। लैपटाॅप को विशेष जगह दी गयी है क्योंकि आने वाले दिनों में वही एकमात्रा दोस्त बचा रहने वाला है। अकसर तापमान शून्य से चार छह डिग्री कम रहता है। धूप कभी कभी निकलती है वो भी थोड़ी देर के लिए। धूप में भी कंपा देने वाली ठंड होती है। रविवार का दिन है। घड़ी को अभी मैंने भारतीय समय पर ही रहने दिया है। भारतीय समय से साढ़े चार घंटे पीछे नाश्ता लिया है दलिया और फ्रूट कर्ड। थोड़ा सोने को जी चाहा है। नींद में अपने देश में हूं, कभी भाई बहनों के साथ, कभी शांतिनिकेतन में मंजू दी के साथ। रतनपल्ली वाले घर में चैताली दी के साथ साईं बाबा को लेकर उनकी शाश्वत अडिग आस्था का मजाक उड़ाना चल रहा है। दूध के पतीले में अचानक उबाल आने पर वे ‘जयसांईं’, ‘जयसाईं’ कहते हुए फूंक मारने लगतीं, मेरे कहने पर कि गैस की नाॅब बंद कीजिए, उसके लिए साईं बाबा अवतार नहीं लेंगे, वे मुझ पर नाराज हो जाया करती हैं। दिल्ली में मां होली पर पुए बना रही है मैदा, घी,चीनी, दूध, मेवे के घोल को खूब फेंट कर सधे हाथों से गर्म घी में छोड़ती है छन्न की आवाज के साथ फूल जैसा पुआ आकार लेने लगता है, उसके बाद बारी आती है गर्म मसाले में पके कटहल के सालन की। और लिट्टी वह जो दादी बनाती हैं, उसका कोई जवाब नहीं। बैंगन के चटखदार चोखे के साथ खूब सत्तू, लहसुन और अजवायन से भरीपुरी जवां लिट्टी ये सारे व्यंजन अपने रूप रस गंध के साथ आंखों के आगे परसे चले आ रहे हैं। मंजू दी शांतिनिकेतन में मटर की कचैड़ी बनाती थीं, गांधी पुण्याह पर हरिश्चंद्र जी का बनाया सुगंधित सूजी का हलवा... जुबां पर स्वाद के कण अभी बाकी हैं... जोर की घरघराहट के साथ चौंक कर आंखें खुलती हैं कमरे में घुप्प अंधेरा कहीं कोई नहीं, अपना होना ही शंकालु बना रहा है

काबे की है हवास कभी कुए बुतां की है

मुझको खबर नहीं, मेरी मिट्टी कहां की है

दाग देहलवी

कहां हूं मैं? मेडिकल की तैयारी कर रहीदीदी ने कहीं बत्ती तो नहीं बुझा दी, वो दिन में सोती है, सारी रात पढ़ती है, मुझे पुकार कर कहती है सोनी तू सोती ही रहेगी पढ़ेगी कब? उक्की कहां / 191 है? अमरूद के पेड़ के नीचे सहेली के साथ लकड़ी का स्कूल उल्टा करके गुड़िया का खेल रच रही होगी... देखो उसने फिर उल्टी चप्पल पहन ली, इतनी छोटी है लेकिन बहुत स्वाभिमानी और स्वतंत्रा चेता, किसी के साथ नहीं सोती... मम्मी के जाने के बाद बुआ के साथ भी नहीं। चार साल की उम्र में ही उसकी अकेली दुनिया है। चप्पल पहनूं, उठूं कि हिन्दू काॅलेज के दोस्त बुलाने चले आये हैं दो अध्यापकों डाॅ. हरीश नवल और सुरेश ऋतुपर्ण ने अपने घर बुलाया है खाना पीना, मौज मस्ती करके शाम ढले स्मिता दी के साथ घर लौटती हूं। लो आज आ गयी शामत डाॅ. कृष्णदत्त पालीवाल की क्लास है उन्होंने दुर्वासा सी भविष्यवाणी कर दी है तुम सब कहीं नहीं पहुंचोगे... कहीं नहीं... कहीं नहीं... तो पहुंची कहां हूं... करवट बदल कर, जोर लगा कर उठने की कोशिश में आंखें मुंदी चली जा रही हैं टोंस वैली से लगातार बंदूक की गोलियां दागने की आवाजें आ रही हैं। यह मेरी पहली नौकरी है भारतीय सैन्य अकादमी में अफसर बनाने के लिए जेंटिलमैन कैडेट्स को पढ़ाना है सुबह का सायरन बज रहा है, बैरक से निकल कर आर्मी कैडेट काॅलेज विंग की ओर जाने वाली गीली सड़क पर अंधेरे में चल रही हूं। सड़क के किनारे लैम्प पोस्ट टिमटिमा रहे हैं। बारिश की बूंदें पोस्ट पर चिपक सी गयी हैं। कैडेट्स सस्वर कदमताल करते हुए सैल्यूट देकर आगे बढ़ जाते हैं। झुंड के झुंड गुजर रहे हैं... कहां हूं मैं , घंटी की आवाज है, उठ कर दरवाजा खोलना पड़ता है। मुझे भौंचक देख मुस्करा कर क्रेशो कर्नित्ज हाथ मिलाते हैं यह दोस्ती की गर्माहट से भरा पुरसुकून स्पर्श है वे जाग्रेब विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाते हैं कांट्रेक्ट पर। दरवाजे के खुलने से ठंडी बर्फीली हवा का झोंका भीतर आ गया है, जिसने अवचेतन से चेतन में ला पटका है क्रेशो मेरी छोटी मोटी दिक्कतें समझते हैं, लैपटाॅप पर स्काइप इंस्टाल कर रहे हैं और भारत में फोन पर बात करने के लिए व्हाइप भी। अभी दिन के सिर्फ तीन बजे हैं लेकिन अंधेरा घिर आया है, कौआनुमा एक बड़ा सा पक्षी लैम्प पोस्ट पर आ बैठा है। ओवरकोट में ढंके लिपटे इक्का दुक्का लोग सड़क पर दीख रहे हैं मैं जाग्रेब में हूं और यहीं रहना है दो साल तक। सोचती हूं दो साल बहुत लम्बा समय है मौसम हमेशा धुंधलाया सा रहता है कैण्टीन में शाकाहारी भोजन की दशा ठीक नहीं। यहां के लोगों को भारतीय व्यंजन बहुत पसंद हैं। कहते हैं कभी तुर्केबाना येलाचीचा (जाग्रेब का केन्द्र) में किसी ने भारतीय रेस्टोरेण्ट खोला था किसी वजह से कालकवलित हो गया। वैसे मांसाहारी भोजन के लिए क्रोएशिया पूरे यूरोप में प्रसिद्ध है। ताजा पानी की मछली, गोमांस, सुअर का मांस और मेडिटेरियन ढंग से बनी सब्जियां यहां की खासियत हैं। ठंडे मौसम में पशु मांस के बड़े बड़े टुकड़ों को लोहे के हैंगरों में टांग दिया जाता है। बंद कमरे में जलती लकड़ियों के धुएं में वह टंगा मांस पकता है। धुएं की परत संरक्षक का काम करती है। इसे ‘स्मोक्ड मीट’ कहा जाता है। इसकी पाक विधि काफी प्राचीन है और लोकप्रिय भी। जैतून का तेल भी यहां काफी प्रयोग होता है।

सिएत्ना सेस्ता में घरों के दरवाजे काफी चौडे़और मोटे हैं, मुख्यद्वार स्वतः बंद हो जाते हैं। अभ्यास न होने के कारण फ्लैट का दरवाजा बाहर से दो बार लाॅक हो चुका है। सामने के फ्लैट में द्रागित्सा रहती हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती और मुझे क्रोएशियन। उनका लम्बा समय इटली में बीता है, जर्मन और इतालवी जानती हैं, वे क्रोएशियन, अंग्रेजी शब्दकोश खरीद लायी हैं, लगभग सत्तर वर्ष की चाक चौबंद। हां युवा ही, क्योंकि जीवन के इस पड़ाव पर ही पहली बार तनावमुक्त, उन्मुक्त जीवन जी रही हैं। सुंदर गोल चेहरा, रोमन नाक और कटे हुए सुनहरे बालµ हमेशा व्यस्त रहती हैं। उन्होंने फ्लैट के सामने फूलों के पौधे लगा रखे हैं, बेटी तान्या और नातिन नादिया सप्ताहांत में आती हैं। पैंतीस वर्षीय बेटा इगोर कलाकार है जिसे बेरोजगारी के आलम ने उदास और तिक्त बना दिया है। द्रागित्सा के पास फ्लैट की अपनी चाभी है, इगोर की अनियमित दिनचर्या का ज्यादा 192 / प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। ऐसा वे कहती हैं लेकिन आंखें कुछ और कहती हैंµ ये धुर पश्चिम है जहां माता पिता 17 वर्ष की उम्र के बच्चों को मित्रा मानते हैं। देख रही हूं, दिनांेदिन यह अंतराल कम ही होता जा रहा है। नादिया के उ$पर इम्तहान पास करने का तनाव इतना है कि सिगरेट के बिना नहीं रह पाती। इम्तहान में फेल होने पर क्या करेगी, वह जानती नहीं। कहती है ‘‘आप क्या सोचती हैं, सिर्फ बड़े लोग ही तनावग्रस्त होते हैं। मुझे घर में रहना, पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं, सोचती हूं कब बड़ी होकर संगीतकार बनूं या फिल्म में काम करूं।’’ उसकी मां तान्या बेटी के लिए बहुत चिन्तित रहती है। वह दुबरावा के सरकारी अस्पताल में रेडियोलाॅजी विभाग में तकनीकी सहायक है। दो तलाक हो चुके हैं और ‘रिएका’ के म्लादेन नाम के व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव है। अपने सम्बंध को लेकर सदैव सशंकित रहती है, नौकरी से छुट्टी मिलते ही ‘रिएका’ चली जाती है। इधर उसकी बेटी नादिया रात भर घर से गायब रहने लगी है। तान्या कहती है जो गलतियां मैंने कीं, चाहती हूं मेरी बेटी न करे, तुम्हारा देश अच्छा है जहां बच्चों पर अभिभावकों का कठोर नियंत्राण रहता है। वह नादिया को

डांटने फटकारने से डरती है।

हम समुद्र के किनारे किनारे लांग ड्राइवपर जा रहे हैं। बायीं तरफ ड्राइविंग ह्वील अटपटा लगता है। पास में अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस भी नहीं है। तान्या लगातार अपनी व्यथा कथा कह रही है, उसे अंगे्रजी में बात करना सुहाता है, कई बार क्रोएशियन शब्दों के अंग्रेजी पर्याय ढूंढ़ने के चक्क्र में बातचीत बाधित भी होती है। समुद्र के किनारे किनारे लैवेंडुला (लैवेंडर) की झाड़ियां हैं। पौधे दो से ढाई फुट ऊँचे। लैवेंडर की गंध समुद्र की नमकीन गंध के साथ मिल कर पूरे दक्षिणी यूरोप की हवा को नम बनाये रखती है। फ्रांस में तो लैवेंडर को भोजन में भी प्रयुक्त किया जाता है। कीटाणुनाशक सुगंधित लैवेंडर क्रोएशिया और यूरोप के अन्य भागों में निद्राजनित रोगों की औषधि है। वैसे क्रोएशिया पर्यटन और शराब उत्पादन के लिए मशहूर है। तान्या ने यह सूचित करते हुए पीने की इजाजत मांगी है कि उसका गला सूख रहा है। लगभग 641.355 वर्गमील में फैला जाग्रेब क्रोएशिया का सांस्कृतिक प्रशासनिक केन्द्र है जो मूलतः एक रोमन शहर था जो सन् 1200 में हंगरी के नियंत्राण में आ गया। सन् 1094 ई. में पहली बार पोप ने जाग्रेब में चर्च की स्थापना कर जाग्रेब नाम दिया। जर्मन में इसे ‘अग्रम’ कहा जाता है।

जाग्रेब और क्रोएशिया का इतिहास युद्धका इतिहास है, सन् 1991 तक संयुक्त यूगोस्लाविया का अंग रहा क्रोएशिया अपने भीतर युद्ध की अनगिन कहानियों को लिए हुए मौन है। स्लोवेनिया,हंगरी, सर्बिया, बोस्निया, हर्जेगोविना और मांटेग्रो से इसकी सीमाएं घिरी हैं। आज के 21,851 वर्गमील में फैले क्रोएशिया ने एक तिहाई भूमि युद्ध में खो दी। 15 जनवरी 1992 को यूरोपीय आर्थिक संगठन और संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इसे लोकतांत्रिक देश के रूप में मान्यता दी। इसके बाद भी तीन वर्ष तक अपनी भूमि वापस पाने के लिए 1 अगस्त 1995 तक उसे सर्बिया से लड़ना पड़ा और यूरोपीय यूनियन की सदस्यता तो उसे अभी हाल में 1 जुलाई 2013 को मिल पायी। इतने लम्बे युद्ध के निशान अभी तक धुले पुंछे नहीं हैं। उनकी शिनाख्त के लिए मुझे दूर नहीं जाना पड़ा। इटली और फ्रांस घूमने की इजाजत मिलने पर दूतावास ने मुझको दुशांका सम्राजिदेता की दूरिस्ट कम्पनी का पता दिया।

दुष्का का जीवन क्रोएशियाई सर्ब युद्ध काजीता जागता इतिहास है। कहीं पढ़ा था, युद्ध कहीं भी हो, किसी के बीच हो, मारी तो औरत ही जाती है। युद्ध ने दुष्का के जीवन को ही एक युद्ध बना दिया। युद्ध में सर्बों ने क्रोआतियों को मारा उनके घर जला दिये, बदले में क्रोआतियों ने पूरे क्रोएशिया को सर्बविहीन करने की मुहिम छेड़ दी। लोग भाग गये या मारे. दुष्का के मां बाप युद्ध के दौरान बेलग्रेड होते हुए अपनी बेटियों के पास पहुंच नहीं पाये। दुष्का को बिना नोटिस दिये नौकरी से निकाल / 193 दिया गया। अब वह केवल ‘सर्ब’ थी मनुष्य नहीं, अड़ोसी पड़ोसी घृणा से इन दो सर्ब बहनों को देखते थे। जंग जोरों पर थी, अमेरिका की पौ बारह थी उस पर से युद्धविराम और भीतर से घातक हथियारों की आपूर्ति युद्धविराम होते थे, वायदे किये जाते जो तुरंत ही तोड़ भी दिये जाते। राजधानी होने के नाते जाग्रेब शहर में पुलिस और कानून व्यवस्था कड़ी थी, लेकिन लोगों के लिए दिमाग से घृणा और नफरत को निकालना असम्भव था। बसों में, ट्रामों में लोग सर्बों को देखते ही वाहीतबाही बकते, थूकते, घृणा प्रदर्शन करते। दुष्का ने कई साल पहले अपनी ट्रैवल एजेंसी का सपना पाला था। युद्ध ने दुनिया बदल दी। कुछ लोग रातोंरात अमीर हो गये और कुछ सड़क पर आ गये। युद्ध के थमने और गर्भ ठहरने दोनों की सूचना दुष्का को एक साथ मिली। दौड़ी थी उस दिन वह त्रायेशंवाचकात्रा से यांकोमीर तक, पैदल चल कर गयी सेवेस्का तक, कोई डाक्टर सर्ब लड़की का केस हाथ में लेने को तैयार नहीं हुआ। क्रोएशियन प्रेमी ने दुष्का को पहचानने से इनकार कर दिया। सर्ब कह कर गाली दी और उससे बात तक न की। दुष्का अविवाहित मां बनी और पिछले पंद्रह वर्षों में अपने मां बाप का सहारा भी।

इवाना, मिरता, वैलेंटीना, बोजैक अक्सर मिलने जुलने वाले विद्यार्थी हैं। लेकिन सप्ताहांत में जब चारों ओर बर्फीला सन्नाटा पसर जाता है, इनमें से कोई फोन नहीं उठाता। वृहस्पतिवार की शाम से ‘वीकएंड’ की तैयारी शुरू हो जाती है। भारत की अपेक्षा लड़कियां यहां ज्यादा स्वतंत्रा और उन्मुक्त हैं। रोजगार के अवसर सीमित हैं, ये आर्थिक तंगी के दौर का यूरोप है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने पूरे तामझाम के साथ मैकडोनाॅल्ड्स, रीबाॅक, वाॅन हुसैन, एडीडास जैसे ब्रांडों में मौजूद हैं, सप्ताह के पांच दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रा सप्ताहांत में दुकानों के कर्मचारी बन जाते हैं। पचीस तीस कूना (मुद्रा) प्रति घंटे के हिसाब से। उनसे खूब जम कर काम लिया जाता है। मेरी प्रतिभाशाली छात्रा कार्मेन वुग्रिन मैकडोनाॅल्डस में सप्ताहांत और ग्रीष्मावकाश में बर्तन धोती, झाड़ू पोंछा कर खाना पकाती है। मरियाना जिसके घर में अभिभावक के नाम पर सिर्फ एक नाशपाती का पेड़ है, नाक कान में असंख्य बालियां पहने, बालों में बहुरंगी रिबन बांधे दुब्रोवा और तुर्केबाना येलाचीचा की गलियों में गिटार बजाती है। उसने कई भारतीय गाने सीख रखे हैं, धुन बजाती है, आने जाने वाले लोग सड़क पर बिछे कपड़े पर कुछ सिक्के डाल कर आगे बढ़ जाते हैं। अंद्रियाना और बोजैक तरह तरह की पोशाकें पहन कर, नकली नाम लगा कर पर्यटकों को रिझाते हैं। बोजैक तुर्केबाना में मुझे देख कर चैंकता है फिर लजा कर गलियों में गायब हो जाता है। यहां ‘क्रेशो’ नाम बहुत आम है जो यहां के राजा क्रेशीमीर के नाम का संक्षिप्त रूप है। रोमन नाक नक्श, गोरा रंग, लम्बी स्वस्थ कद काठी और सीधी सतर चाल क्रोएशियंस का वैशिष्ट्य है। हम भारत में रहते हुए यूरोप की समृद्धि की कल्पना से कुंठित होते रहते हैं, यहाँ आकर देखती हूं बाजार है, खरीददार नहीं, बड़ी बड़ी दुकानें, जिनमें जूते की दुकानें बहुतायत में हैं, वे वीरान हैं। सामान है, सजावट भी... खरीदने वालों से निहारने वालों की संख्या कई गुना ज्यादा है। आम आदमी की क्रयशक्ति कमजोर हो चली है। छात्रा छात्राएं ‘सेल’ के मौसम की प्रतीक्षा करते हैं। पुराने कपड़ों को खूब जतन से पहनते हैं, जाग्रेब के बाहरी हिस्से में पूर्व की रेलवे लाइन के किनारे ‘सेकेण्ड हैण्ड’ मार्केट लगती है, जिसे देख कर लालकिले के पीछे का बाजार याद आता है। मृतकों के इस्तेमाल किये हुए कपड़े, बैग, जूते, बेल्ट, चादरें, तकिये सब मिलते हैं। अच्छी अच्छी कमीजें पांच कूना में उपलब्ध हैं, देखती हूं इस बाजार में खरीददारों की संख्या बहुत बड़ी है। काला, सफेद और सलेटी यहां के प्रचलित रंग हैं, विशेषकर सर्दियों में, जो वर्ष के लगभग सात महीने रहती हैं।

यूरोप के आंतरिक भागों में सफर के लिएरेल अपेक्षाकृत सस्ता और सुरक्षित माध्यम है। 194 / जाग्रेब स्लोवेनिया से सटा हुआ है लेकिन वहां जाने के लिए शेनसंग वीसा की जरूरत है। मैंने दूतावास में वीसा की अर्जी दे दी है। तान्या के साथ मुझे स्लोवेनिया जाना है, लेकिन उससे भी पहले ‘रिएका’ शहर जहां क्रेशो कर्नित्स और उनकी पत्नी साशा के प्रकाशनगृह से रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाटक ‘चित्रा’ का क्रोएशियन रूपांतरण छपा है।

हमें कार से दिन भर का सफर करनापड़ा। समुद्र तट पर धूप खिली हुई है और तट के समानांतर चैड़ी सड़क ‘रिएका’ की ओर जा रही है। साशा और क्रेशो बारी बारी से कार चला रहे हैं। एक दो जगह हम पेट्रोल लेने के लिए रुकते हैं, साशा दुबली पतली हैं , निरंतर सिगरेट पीने से उन्हें भूख भी कम ही लगती है। उनके पास कार में वाइन है, लेकिन मुझे तेज भूख लगी है, पेट्रोल स्टेशन पर ही मैंने सैंडविच खरीदा है कभी कभी घर की सूखी रोटी और आलू की भुजिया अपनी साधारणता में भी कितनी असाधारण और दुर्लभ हो जाती है। राजा क्रेशीमिर का किला रास्ते में पड़ा है और किले के भीतर बाजार लगा है गहने, तस्वीरें, मदर मेरी की मूर्तियां, खूब मोटी मुगदरनुमा जंघाओं वाले मध्यकालीन सैनिकों के बुत, किताबें, कैसेट्स, गीत संगीत और पर्यटक। यहां ‘बैक वाटर’ पोर्ट है जहां से ‘वेनिस’ के लिए नावें चलती हैं, जहां कुछ ही घंटों में पहुंचा जा सकता है। दोपहर तीन बजे हम लोग विमोचन स्थल पर पहुंचते हैं, पुस्तक के विमोचन के साथ नाश्ते का भी इंतजाम है। लोग पंक्ति में खड़े होकर प्लेटों में नाश्ता ले रहे हैं, सबकी आंखें व्यंजनों पर केन्द्रित हैं, मिलना जुलना बाद में पहले पेटपूजा। नाश्ते का इंतजाम न होता तो इतनी भीड़ जुट पाती यहां पता नहीं। भीड़ में एक बुजुर्ग ललछौंहें चेहरे और चौड़ी नाक लिए इधर उधर देख कर जेब में बिस्किट के टुकड़े छिपाते जा रहे हैं। कोट की जेबें फूलती चली जा रही हैं, मैंने जल्दी से, उधर से नजर हटा ली है मन करुणा से भर आया है।

‘रिएका’ या ‘रिजेका’ क्रोएशिया का तीसराबड़ा शहर है। समुद्र के किनारे बसा यह शहरबड़े बड़े पानी के जहाज बनाने के लिए प्रसिद्ध है, अपने भीतर बड़ा दिलचस्प बहुभाषिक इतिहास लिए हुए है। पांचवीं शताब्दी से ही यहां आॅस्टोगोथ, लोंबार्ड, अवार, फ्रैंक और क्रोआत रहे हैं, इसलिए रिएका में बहुत सी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के पहले तक यह पूरी तरह इतालवी शहर था। गोरिल्ला युद्ध और छापामार झड़पों में बहुत से नागरिक हताहत हो गये, और लगभग 800 लोगों को यातनाशिविरों में बंद कर दिया गया। आज इस शहर में लगभग बयासी प्रतिशत क्रोआत, छह प्रतिशत सर्ब, दो ढाई प्रतिशत बोस्नियाई और दो प्रतिशत इतालवी रहते हैं। ‘चित्रा’ के विमोचन का कार्यक्रम रिएका के सार्वजनिक पुस्तकालय में है, पुस्तकालय बड़ा और व्यवस्थित है, लेकिन उपरी मंजिल पर कई कमरे बंद हैं जिनमें प्राचीन पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष का कहना है कि सरकारी अनुदान इतना कम है कि सभी कमरों का रखरखाव सम्भव नहीं। विमोचन कार्यक्रम की भाषा क्रोएशियन है, इतना तय है कि टैगोर यहां बहुत लोकप्रिय हैं। मुझे बताया गया है कि सन् 1926 में टैगोर जब जाग्रेब आये थे तब उन्होंने ‘रिएका’ का दौरा भी किया था। दार्शनिक पावाओ वुक पाब्लोविच (1894-1976) ने ‘गीतांजलि’ का क्रोएशियन में अनुवाद किया था जो जाग्रेब के दैनिक ‘भोर का पत्ता’ में 1914 की जनवरी में धारावाहिक रूप में छपा था। बाद में पावाओ ने ‘चित्रा’, ‘मालिनी’ और ‘राजा’ का भी अनुवाद किया। ‘चित्रा’ का मंचन क्रोएशियन नेशनल थियेटर में 1915 में कई बार हुआ। यहां के उदारवादी बौद्धिक प्रथम विश्वयुद्धोत्तर अवसानकाल में टैगोर को आध्यात्म और शांति के प्रतिनिधि के रूप में देखते थे। विमोचन समारोह में ‘चित्रा’ के पहले प्रदर्शन में अभिनय करने वाले क्रेशिमीर बारनोविच (1894-1975) का स्मरण किया जा रहा है। टैगोर की लोकप्रियता के जो भी कारण रहे होंµ एक बात तो तय है कि प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान उन्हें नोबेल / 195

मिलना और स्काटलैण्ड में नोबेल के लिए जर्मन राष्ट्रवादी लेखक पीटर रोसेगर का नाम चलना ये दो कारण थे जिन्होंने टैगोर को इस क्षेत्रा में लोकप्रियता दिलायी। भले ही टैगोर इस बात से अनभिज्ञ रहे हों, फिर भी यहां के लोग बताते हैं कि नोबेल की घोषणा के बाद जर्मन प्रेस ने टैगोर पर हमला बोल दिया था। आज क्रोएशियंस पीटर को भूले से भी याद नहीं करते और उनकी पूरी सहानुभूतिके पात्रा रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं। ईसाई बौद्धिकों में से बहुत कम ऐसे थे, जो ‘गीतांजलि’ को केवल एक साहित्यिक कृति के रूप में सराहते थे, वे तो टैगोर के रहस्यवाद से प्रभावित थे। सन् 26 में यूरोप की यात्रा के दौरान रवीन्द्रनाथ टैगोर को क्रोएशियंस ने युद्धोत्तर क्षत विक्षत मानस को आध्यात्मिक नेतृत्व देने वाले व्यक्ति के रूप में देखा, उनकी कई कृतियों, मसलन ‘घरे बाइरे’, का क्रोआती में अनुवाद इसी दौर में हुआ, क्रोएशियन म्यूजिक कंजरवेटरी के सभागार में उन्होंने दो दिन भाषण दिये, जिनका आशु अनुवाद क्रोआती में किया गया, लेकिन रवीन्द्रनाथ को यह नागवार गुजरा। ये प्रसंग इसलिए क्योंकि यहां मुझे जो बातें कहनी हैं, उनका क्रोआती में सतत आशु अनुवाद होगा। गुरुदेव के रचनाकर्म और क्रोएशिया से उनके सम्बंधों पर टिप्पणी करते हुए मुझे बार बार रुकना पड़ रहा है। मेरे वक्तव्य पर श्रोताओं के चेहरे निर्विकार और भावशून्य हैं, आशु अनुवादक की बात पर ही उनकी आंखें झपकती और कभी चौड़ी होती, कभी सिकुड़ती हैं। श्रोता वक्ता का सम्बंध उचित सम्प्रेषण पर टिका होता है। मुझे मालूम ही नहीं चल रहा था कि मेरी बातें कहां और किस सीमा तक सम्प्रेषित हो रही हैं। साशा मंच संचालन कर रही हैं और मुझे बताया जाता है कि श्रोता टैगोर की कविता सुनना चाहते हैं। मालूम नहीं टैगोर के कई गीतों को छोड़ कर मुझे ‘ध्वनिलो

आह्वान’ सुनाने की इच्छा ही क्यों हो आयी है

ध्वनिलो आह्वान मधुर गम्भीर प्रभात अम्बर माझे

दिके दिगंतरे भुवन मंदिरे शांतिसंगीत बजे

हेरो गो अंतरे अरूपसुंदरे - निखिल संसार परमबंधुरे

ऐशो आनंदित मिलन - अंगने शोभन - मंगल साजे

कलुष - कल्भष विरोध विद्वेष होउक निःशेष

चित्ते होक जोतो विघ्न अपगत नित्य कल्याणकाजे

स्वर तरंगिया गाओ विहंगम, पूर्व पश्चिम बंधु संगम

मैत्राी - बंधन पुण्य मंत्रा पवित्रा विश्वसमाजे।